東京都の入札参加資格申請に精通した行政書士。これまで多くの建設会社・物品販売業者・委託業者の入札参加資格取得を支援し、急ぎの案件や地方の会社からの依頼に対して、数多く対応してきた実績を持つ。豊富な経験に基づく正確な手続きには定評があり「東京都入札参加資格の専門家」として高い信頼を得ている。「入札参加資格申請は事前知識が9割」を出版。 インタビューは、こちら。

このページは、行政書士法人スマートサイドの代表行政書士(横内賢郎)が執筆・出版した「入札参加資格は事前知識が9割」(株式会社パレード)を、WEB用にリライトし、公開しているものです。ご自身で手続きを進めたいとお考えの方や、自社で申請を行う予定である場合には、ぜひ、参考にしてみてください。また、書籍でお読みになりたい方は、下記バナーをクリックすると、Amazonのページから購入することができます。

「手続きを専門家にお任せしたい」という人や「自分で行うには不安があるので外注したい」という人は、こちらのページからご依頼ください。また、「個別に事前相談に乗ってほしい」「手続きの流れを共有したい」という人がいれば、事前予約制の有料相談を実施させていただきます。手続きの流れや概要だけでなく、必要書類や等級格付についても、ご説明させていただきますので、ご希望の人は、ぜひ、事前予約制の有料相談をお申込みください。

皆さん、初めまして。私は、東京都内で行政書士事務所を経営しています行政書士の横内賢郎と申します。この本を手に取っていただきありがとうございます。この本は、題名にある通り「入札参加資格申請」について記載した本です。しかも「東京都の入札参加資格(物品・委託)」に絞って記載しています。専門家の私が言うのも変な話ですが、かなりマニアックでニッチな分野の解説本であることは、間違いありません。

ところで、皆さんは、入札と聞いてどのようなイメージをお持ちですか?

- 儲かりそう

- 談合してそう

- 役所の仕事は書類が多くて面倒くさそう

- 1度は入札に参加して落札してみたい

と、さまざまなイメージをお持ちであると思います。

会社を経営している方であれば「役所の仕事で儲けたい」とか「入札で売上アップを目指したい」という方もいるでしょう。しかし、この本は「どうしたら入札で儲けることができるか?」といった方法論を記載した本ではありません。入札が実際に儲かるかどうかの真偽はさておき、入札で儲ける方法は書かれていません。

この本は、タイトル「入札参加資格申請は事前知識が9割」にある通り「入札参加資格申請」といった手続きに関して書かれた本です。「なんだ、ただの手続き本か…」と、がっかりされた方もいるかもしれませんが、入札に参加するには入札参加資格が必要で、入札参加資格を取得するには入札参加資格申請という申請行為(手続き)が必要です。そのため、入札に興味があるならば、入札参加資格および入札参加資格申請について理解しておいて絶対に損はありません。

逆に言うと、入札参加資格申請についての正確な知識や理解が欠けていると、

- とんでもない失敗をしたり

- せっかく取得した資格の意味がなくなってしまったり

といったことにもなりかねません。

実は、私も過去に幾度となく、頭を抱え込んでしまうような大変な思いを経験してきました。その経験があってこそ、東京都入札参加資格申請の専門家としての確固たる地位を築くことができたわけですが、この業務を始めた当初は、本当に何から手を付ければよいのかわからず、胃痛・冷や汗・脂汗が絶えませんでした。

もしかしたら、この本を手に取ってくださった皆さんの中にも、同じように大変な思いをしている方がいらっしゃるかもしれません。これから東京都や省庁の入札に関わっていこうとする方々に「駆け出しの頃の私のような経験をして欲しくない!」そんな思いからこの本を執筆するに至りました。この本では、私が、入札参加資格申請実務を通して培ってきた経験をなるべくわかりやすい言葉で簡単に述べるように心掛けています。

行政書士実務を通じて実際に経験したことを、ふんだんに記載させていただきましたので、必ずや皆さんのお役に立てると自負しています。この本を読んだ皆さんが、入札参加資格申請に関する理解を深め「公共の仕事」や「役所の仕事」を身近に感じていただけたら幸いです。

1:入札に参加するには

皆さんの中には「だれでも」「自由に」「いつでも」入札に参加できると思っている方は、いらっしゃいませんか?実は「だれでも」「自由に」「いつでも」入札に参加できるわけではありません。私の事務所に相談に来られるお客様の中にも、勘違いをしている方がいます。今までの人生で入札参加資格の申請をやったことのない人が、世の中の99.9%でしょうから、勘違いも無理はありませんね。入札に参加するには入札に参加するための特殊な資格(=入札参加資格)を持っていなければなりません。

資格というと、

- 塾や予備校に通って勉強して試験を受ける

- 土日に図書館に通って独学をして資格を取る

ということを思い浮かべる方もいるかもしれませんが、ここでいう「資格」は、そのような「勉強をして試験を受験して取得する資格」ではありません。入札参加資格とは、その名の通り「入札に参加するための資格」を言います。会社(もしくは個人事業主)ごとに、入札参加資格を申請し、自治体から「承認」や「認定」が得られれば、入札参加資格を取得することができます。逆に「承認」や「認定」が得られなければ、入札参加資格を取得することができません。

入札参加資格を取得すると「資格者名簿(入札参加資格を取得している事業者の一覧)」に登載され、入札に参加することができるようになります。入札参加資格がなければ、入札案件を落札することはもちろんのこと、入札に参加することすらできません。いわば、土俵に立つことができないのです。

皆さんが「いい案件があった!」「この案件を落札したい!」と思ったのであれば、前提として入札参加資格がなければなりません。その入札参加資格を取得するための行為(=「入札参加資格をください」といった手続き)を、入札参加資格申請といいます。この申請を行うには、申請書を作成するとともに、財務諸表・登記簿謄本・納税証明書といった会社の状況を証明するための資料が必要になります。

2:入札参加資格を取得するのは大変?

入札参加資格申請は「入札に参加するための資格を取得するための手続き」であると書きましたが、この申請はどの程度、難しいのでしょうか?誰にでも簡単にできるか?というと、そうでもありません。むしろ、かなり面倒な手続きの部類に入るというのが私の印象です。少なくとも『区役所、市役所、都庁、県庁の担当課に行って「入札に参加したいので、入札参加資格が欲しいです」と相談すれば済む話』ではありません。多くの方が、入札に参加する前の「入札参加資格を取得するための手続き(入札参加資格申請)」で挫折してしまいます。だからこそ、私のような、入札参加資格申請を専門に扱う行政書士がいるわけですが。

もし皆さんが「入札に参加したい」「入札参加資格を取得したい」と考えたなら、試しに、お目当ての自治体のホームページの中から「申請の手引き」を探し出して、プリントアウトしてみてください。東京都の入札に参加したいのであれば東京都のホームページを、神奈川県の入札に参加したいのであれば神奈川県のホームページを検索してみてください。「申請の手引き」は公表されていますし、やり方も丁寧に書かれています。

しかし、すぐに壁にぶち当たってしまいます。「東京都や神奈川県のホームページにたどり着けない・・・」という方は、さすがにいないと思うのですが、

- 申請の手引きが、ホームページ上のどこにあるのか、わからない

- 申請の手引きを見つけることができたとしても、ページ数が多すぎてとても読めない

- 申請の手引きを読むことができたとしても、実際に、どこからどうやって作業したらよいかがわからない

といったことになると思います。

- インターネット上の申請はどうするのか?

- 必要書類はどうやって集めるのか?

- 期限はいつまでなのか?

- 受付窓口はどこなのか?

「?」マークで頭がいっぱいになってしまうのではないでしょうか?入札参加資格申請を自ら行うことも可能ですが、専門知識と経験が必要であることは否めません。自分で行うことに抵抗がある方は、迷わず専門家に依頼することをお勧めいたします。

3:公共工事と公共工事以外に分かれている?

「入札」という言葉を聞いて「公共工事」をイメージする方も多いと思います。建設業者が、区立小学校の改修工事を行ったり、道路の舗装工事を行ったり、生活のあらゆる場面で、公共工事が行われていることは、皆さんご存知の通りです。一方で、入札が行われる公共事業の全てが「公共工事」というわけではありません。入札というと「公共工事」を連想しがちですが、入札には「公共工事」と「公共工事以外」があることを理解してください。たとえば 以下の、「役務の提供」や「物品の販売」が、「公共工事以外」の具体例として挙げられます。

| 公共工事以外の入札の例示 | |||

|---|---|---|---|

| 役務の提供 | 区役所や市役所の建物の清掃 | ||

| 公共機関の情報システムの管理 | |||

| 物品の販売 | 役所への事務用品や事務機器の販売 | ||

| 自治体への什器や精密機械の納入 | |||

これらの「清掃」「管理」「販売」「納入」といった行為は、役所自体が(役人自らが)、行っているわけではありませんね。民間の業者に委託しているわけです。このように、入札というと公共工事のイメージが大きいですが「入札=公共工事」ではなく「公共工事」と「公共工事以外」に分かれています。そのため、入札参加資格申請も「公共工事」と「公共工事以外」とに分かれています。「物品の販売」や「役務の提供」の入札に参加したいのであれば「公共工事以外」の入札に参加するための申請手続きが必要になります。

なお、建設会社が公共工事の入札参加資格を取得するには、建設業許可業者であることを前提に経営事項審査という特殊な手続きを踏まなければなりません。このページでは「公共工事以外」の物品・委託の入札参加資格申請に絞って記載をさせていただいておりますので、公共工事の入札や経営事項審査については触れていません。

建設業許可・経営事項審査・公共工事について興味がある方は、拙著「建設会社の社長が読む手続きの本」もしくは、「はじめての方のための経営事項審査入門書」を参考にするか、弊所webサイトである「東京の公共工事を本気でとりに行く」をご覧ください。

4:自治体ごとにルールが違う?

さて、ここまでは「公共工事」と「公共工事以外」の違いについて説明しましたが、入札参加資格申請がややこしいのは「公共工事とそれ以外に分かれている」といったことのほかに、申請のルールが自治体ごとに異なるといった点にもあります。具体的には「申請時期」「申請先」「申請書類」「申請方法」「資格の有効期間」「申請できる業種」「等級格付」など、実にさまざまな事柄が自治体ごとに異なるのです。

東京都の入札に参加したいのであれば、東京都のルールに則って申請し、東京都の入札参加資格を持つことが必要です。当たり前ですが、埼玉県の入札参加資格を持っていても東京都の入札には、参加できません。同じように、新宿区の入札参加資格を持っていても、東京都の入札には参加できません。新宿区と東京都は別の自治体である以上、東京都の入札に参加したいのであれば、あくまでも東京都の入札参加資格が必要になります。

御社が入札に参加したいと考えた場合には、ターゲット(自治体・地域)を明確にしなければなりません。「どこでもよいからとりあえず、入札に参加できればよい」といった方がまれにいらっしゃいます。しかし、それでは、そもそも申請のしようがありません。東京という1つの地域に限ってみても「東京都」と「東京都内23区市町村」とでは「申請時期」「申請先」「申請書類」「申請方法」「資格の有効期間」などが異なるわけですから、ターゲット選びは重要です。

| 東京都 | 区市町村 | 国 | |

|---|---|---|---|

| 入札先 | 東京都 | 都内区市町村 | 省庁 |

| 期間 | 最大2年 | 通常1年 | 最大3年 |

| システム | 東京都電子調達システム | 東京電子自治体共同運営電子調達サービス | 統一資格審査申請・調達情報検索サイト |

5:等級と発注予定金額の関係

入札参加資格を申請し、その申請が承認されると、会社ごとに「A」「B」「C」といった格付(ランク)が付与されます。この格付のことを「等級」といいます。会社の財務状況や売上高など、さまざまな項目をもとに、審査・判定され格付(ランクの付与)が行われます。ちょうど、学生時代の定期試験の成績評価(「優」「良」「可」)に似ていますね。

この等級と発注予定金額については、のちほど詳しく解説しますが、ざっくり書くと『「Aランク」だと「〇千万円以上」の案件の入札に参加できて、「Bランク」だと「〇百万円以上〇千万円未満」の案件の入札に参加できて、「Cランク」だと「〇百万円未満」の案件の入札にしか参加できない』といった大まかな紐づけがされていることを、理解しておいてください。

<例>

「Aランク」→「3千万円以上」

「Bランク」→「3百万円以上3千万円未満」

「Cランク」→「3百万円未満」

「成績が良いとより大きい金額の入札に参加できる。成績が悪いと小さな金額の入札にしか参加できない。」といったイメージでよいと思います。この等級および発注予定金額は、自治体ごとに算出方法や設定が異なります。自治体ごとに審査項目も、審査の仕方も、計算の方法も全く異なってくるので、東京都で「A」だったからといって、神奈川県でも「A」になるとはかぎりません。では、なぜ、このような等級や発注予定金額が定められているのでしょうか?

たとえば「年間総売上高が1000万円、従業員が2名、設立3年目の比較的規模の小さい会社」があったと仮定します。このような会社が「入札参加資格を持っているから…」と言って、数億円規模の案件を落札できてしまったらどうでしょう。年間総売上が1000万円なわけですから、数億円規模の案件をこなすことは、難しいのではないでしょうか?履行するのは、どうしても無理があるように見えます。

どんなに「数億円規模の案件を受注したい」と言ったところで、その案件を履行する能力の乏しい会社に落札させるわけには行きません。「金額の多寡」「業務の複雑さ」「履行に要する期間」など、案件の規模にあった会社に落札してもらわなければ、役所側も安心して発注することができません。このような理由から、入札に参加する会社には、1社ずつ等級を与え、等級ごとのおおよその発注予定金額という枠を設けたうえで、入札への参加を募っているわけです。等級と発注予定金額の関係性について、ご理解いただけましたでしょうか?

さて、入札参加資格の基礎知識がお分かりいただけたところで、皆さんに質問です。全国すべての自治体の入札参加資格を持つことは可能なのでしょうか?

皆さんの会社の上司や社長が「どうせ入札に参加するんだったら、少しでも多くの自治体に参加したい!〇〇君、全国すべての自治体に入札できるか?調べておいてくれたまえ!」と言い出したら・・・。実際に、うちの事務所にも「全国すべての自治体の入札参加資格を持ちたい!」といったお客様が、相談に見えたことがあります。東京都の入札資格を持っている会社が、北海道の入札資格を持つことはできないといったルールや、1つの会社が複数の自治体の入札資格を持ってはいけないといったルールはないので、理論的には不可能ではありません。

しかし、現実問題としてどうなのでしょうか?上記に書いた通り「申請時期」「有効期間」「申請方法」「申請に必要な書類」など、入札参加資格の申請ルールは自治体ごとに異なります。日本全国すべての自治体で入札参加資格を取得するということは、日本全国すべての自治体の申請のルールを把握したうえで、不備なくもれなく期間内に申請し、書類を提出するということなのでしょうか?

仮に、それができたとして、日本全国すべての自治体の入札案件をくまなくチェックし、自社が落札できそうな案件を漏れなく見つけ出し、案件落札に挑むのでしょうか?ここまでお読みいただいた皆さんは、もうお分かりですね。

全国すべての自治体の入札参加資格を持つことは、やりようによっては可能かもしれません(弊所では対応しきれないので、お断りさせていただきました)。しかし「全国すべての自治体」といった大風呂敷を広げるよりも、たとえば「本社がある東京都で…」とか「まずは東京都と神奈川県で…」といったように、範囲を絞って資格を取得し、受注活動を展開していったほうが、効率が良いように思います。

実際に私のお客様の中でも、

■ 東京都でうまくいったから次は、省庁と神奈川県の入札資格をお願いします。

■ 中央区の入札でやり方が把握できたので、次は、東京都の入札にチャレンジしたいです。

というように「小さく始めて、慣れてきたら地域(範囲)を広げる」というやり方でうまくいっている会社が何社かいらっしゃいます。皆さんは、どのようにお考えでしょうか?

1:資格の取得を思い立ったら

東京都入札参加資格(物品・委託)を取得するには、東京都へ入札参加資格申請をすることが必要です。都庁の窓口に行って「入札参加資格をください」といっても、取得できるわけではありません。では、資格の取得を思い立ったら、具体的にどういった手順で進んで行けばよいのでしょうか? 入札参加資格申請で最もご相談が多いのは、手続きの流れについてです。手続きの流れがわからなければ、先に進めません。なにごとも全体像を把握することが重要です。そのため、ここでは、東京都入札参加資格(物品・委託)を取得するまでの手続きの流れについて概略を記載していきたいと思います。

(1)電子証明書とICカードリーダの取得

すでにご存知の方もいるかもしれませんが、東京都の入札参加資格申請は、電子申請です。正確にいうと、ネット上で電子申請をした後に、必要書類を郵送しなければならないので、すべての手続きが電子申請だけで終わるわけではありませんが、電子申請をせずに、入札参加資格を取得することはできません。この電子申請に必要なのが「電子証明書(ICカード)/ICカードリーダ」です。東京都の入札参加資格を申請するには、事前に準備をする必要があります。なお、埼玉県や神奈川県など他の自治体では、電子証明書やICカードリーダがなくても、入札参加資格を申請することができます。

申請の仕方1つをとっても自治体ごとにバラバラですが、東京都(および東京都内区市町村)の場合は、入札参加資格を申請する際には、電子証明書とICカードリーダは、必須のアイテムとなります。

① 電子証明書とは?

電子証明書と聞くと、難しいイメージを持つかもしれませんが、形状は、免許証やクレジットカードと同じサイズのカードです。ICカードリーダをパソコンに接続し、電子証明書を差し込んで使います。電子証明書の内部には、会社の基本的な情報(商号・所在地・代表取締役の氏名など)が、データとして格納されています。

皆さんが生活していくうえで、ご自身の身分を証明する際には、免許証や健康保険証といった身分証明書を提示することがありますね。それと一緒で、電子申請をする時にインターネット上で自社の商号・所在地・代表取締役といった基本的事項を証明するために用いるのが、電子証明書です。

② どこから購入するか?

それでは、電子証明書とICカードリーダはどこから購入するのでしょうか?「コンビニで買う?」「amazonで注文する?」「都庁や県庁に申し込む?」 正解は「電子入札コアシステム対応の民間認証局から購入する」です。「電子入札コアシステム対応の民間認証局」といった難しい言葉が出てきましたが、電子申請に必要な電子証明書は、どこからでも買えるわけではなく「電子入札に対応したカードを扱っている機関から購入しなければならない」といったように理解しておいてください。電子入札コアシステム対応の民間認証局を一覧にしておきましたので、その中から、良さそうなところを自身の好みで選んでいただいて構いません。

| 認証局 | サービス名 |

|---|---|

| 三菱電機インフォメーションネットワーク(株) | DIACERT-PLUSサービス |

| NTTビジネスソリューションズ(株) | e-ProbatioPS2 |

| (株)帝国データバンク | TDB電子認証サービスTypeA |

| (株)トインクス | TOiNX電子入札対応認証サービス |

| 日本電子認証(株) | AOSignサービス |

電子証明書の購入費用や購入の仕方は、民間認証局によって違いますので、実際に各認証局のホームページを見るなどして「購入費用」「有効期間」「困ったときのヘルプデスクの対応状況」など、さまざまな点を比較検討してみてください。 なお、電子証明書の中には、会社の商号・所在地・代表者といった会社の基本的な情報が格納されますので、電子証明書(ICカード)を購入する際には、購入申込書とともに「登記簿謄本」「会社の印鑑証明書」「代表者(カード名義人)の住民票」など公的な証明書が必要になるのが一般的です。

③ 購入費用はいくら?

では、実際に電子証明書を購入する場合、費用はどれくらいかかるのでしょうか?どの民間認証局も、電子証明書の有効期間ごとに価格を設定されているようです。

たとえば、

- 有効期間1年 → 1万円

- 有効期間2年 → 2万円

- 有効期間3年 → 3万円

といったように。

しかし、価格が安いからといって、電子証明書の有効期間を短くすると、いざ、入札に参加しようと思ったら「電子証明書の有効期間が切れていて、お目当ての入札に参加することができなくなってしまう」というデメリットがあります。

入札参加資格を取得して、すぐに案件落札に至るとは限りません。場合によっては、案件落札に至るまで半年から1年程度、様子を見ながら、気長に挑戦し続けるということもあります。「電子証明書の有効期間切れが原因で、入札に参加できなかった」ということがないように、電子証明書の有効期間は、少し長めに設定しておくのがポイントかもしれません。

(2)パソコンの設定

さて、電子証明書とICカードリーダが手元に届いたら、続いて行うのは、パソコンの設定です。パソコンの設定については、「民間認証局発行のマニュアル」や「東京都のホームページにある環境設定手順」を参考にしていただくか、もしくは、ヘルプデスクやカスタマーセンターに問い合わせをしてください。このページでは、だいたいの手順をご紹介させていただきます。パソコンの設定を簡単に説明すると以下のようになります。

① 第1段階

まずは、購入した電子証明書とICカードリーダを、御社のパソコンで使えるようにするための環境設定です。電子証明書とICカードリーダは、プリンターなどのPC周辺機器と同様に、御社の備品として購入するものです。そのため、御社のパソコンで使えるようにするため、各種システムをインストールするといった環境設定が必要になります。この部分でわからないことがあれば、電子証明書とICカードリーダを購入した民間認証局に問い合わせをすることになります。

② 第2段階

電子証明書とICカードリーダが、パソコンで使えるようになったら、次は「東京都電子調達システム」を利用するためのパソコンの設定が必要です。皆さんが、東京都の入札参加資格を取得する際には「東京都電子調達システム」といったシステムを利用して入札参加資格の申請を行うことになります。そのため「東京都電子調達システム」を利用するための事前準備として、皆さんの会社のパソコンの設定が必要になります。この部分でわからないことがあれば「東京都電子調達システムヘルプデスク」に問い合わせをすることになります。普段からパソコン操作や接続に慣れている人にとっては、さほど難しい作業ではないかもしれませんが、パソコンの操作や設定に抵抗がある方にとっては、とても難しく感じる部分ではあります。

「一連の設定操作の方法が、どこかにまとめて記載されている」わけではありません。また「どこか1か所に問い合わせをすれば、すべての設定作業を滞りなく教えてくれる」といったわけでもありません。パソコンの設定作業でイライラしたくないという方は、外部の専門家に丸投げしてお任せするのも1つの手段であるといえそうです。

パソコンの設定の際には、注意しておいたほうが良い点がいくつかあります。お客様から依頼されれば、ひと通りの作業を行うことはできるのですが「パソコン設定の専門家」ではないので、事前にご協力していただかないと、うまくいかないこともあります。以下では、パソコンの設定に手こずってしまった私の体験談をご紹介させていただきます。

<パソコン設定注意点:その1>

「パソコンは最新のものを準備してください」とは言いませんが、常識的な範囲で、業務に使用して差し支えないものを準備してください。以前、お客様から「余っているパソコンが1台あるから」と10年前に購入したパソコンを、入札専用のパソコンとしてセットアップするように依頼をされたことがあります。「捨てるのがもったいなかったので、倉庫に保管しておいた」とのことです。

ご想像の通り、パソコンの起動が遅く、インストールに時間がかかり、謎のトラブルで全く作業が先に進みませんでした。ヘルプデスクに問い合わせをし、指示通りに進めたにもかかわらず、丸1日かかっても、設定が完了しないという散々な思いをしました。ここまで来るとお手上げです。結局、もう1台、入札用のパソコンを購入していただくことになりました。「何年も使っていないパソコン」「故障しかけのパソコン」「動作に問題のあるパソコン」は避けてください。

<パソコン設定注意点:その2>

私のお客様のなかでも、大きい会社になるとシステム部門がネットワークのセキュリティを掌握している場合があります。こういった場合、事前にセキュリティを解除しておかないと、外部システムのインストールやダウンロードができないことがあります。

これも実際にあった話ですが「〇日の〇時にパソコンの設定に伺うので、事前にシステム部門に話を通しておいてください」と連絡しておいたにも関わらず、お客様がシステム部門への連絡を失念していたことがありました。結局その日は、システム部門の担当者への連絡が取れず、セキュリティを解除することができなかったため、パソコンの設定ができませんでした。後日改めて、作業を行ったという苦い経験です。

御社にシステム担当や、セキュリティ部門があるのなら、必ず、事前に相談し、東京都の入札に参加するためのパソコンの設定が必要である旨、伝えておいてください。

<パソコン設定注意点:その3>

皆さんの中には「平日は忙しいので、土日祝日の時間があるときにパソコンの設定を行おう」と考えている方もいるかもしれませんね。しかし、これは危険です。私がまだ駆け出しの頃の話ですが、お客様に呼ばれて、日曜日にパソコンの設定に伺ったことがあります。「平日は、バタバタして時間が取れないので、日曜日の昼に来て欲しい」というお客様からのご要望でした。

当時は経験が浅く、まだ慣れていなかったせいもあって、どうしても設定がうまくいかず「エラー」が続き、作業を先に進めることができませんでした。ヘルプデスクに問い合わせをし、指示を仰ぎながら作業すれば問題なかったのかもしれませんが、当然、日曜日なのでヘルプデスクもお休みです。

結局、その日は、パソコンの設定を完了することができず、後日改めて、ヘルプデスクの電話がつながる平日にお客様のもとを再訪問することになりました。うまくいかなかったときのことも考慮して、パソコンの設定は、ヘルプデスクに電話がつながる時間帯を選んで行うのが良いでしょう。

(3)「東京都電子調達システム」への入力・申請

『東京都の入札参加資格を取得する際には「東京都電子調達システム」といったシステムを利用して入札参加資格の申請を行うことになります』と前述しましたが、(1)の「電子証明書とICカードリーダの購入」を終え、(2)の「パソコンの設定」が済んでから、やっと「東京都電子調達システム」への入力・申請作業に進むことができます。

① 主な入力内容

それでは、申請の際には、どういった項目の入力が必要になるのでしょうか?「申請の際に必要になる代表的な項目」を一覧にしておきましたので、参考にしてみてください。

| 入力項目 | 詳細 | |||

|---|---|---|---|---|

| 入札契約に関する連絡先 | 電話番号、ファックス番号、メールアドレスなど | |||

| 財務状況 | 資本金、資産・負債の額、売上高など | |||

| 契約実績 | 申請営業種目の売上、過去3年の契約実績など | |||

| その他 | 従業員数、社会保険の加入状況など | |||

上記のほかにも、申請する営業種目ごとに入力事項が詳細に定められていますので、漏れなく入力を行い、申請をしなければなりません。また、令和7年度からあらたに「東京都社会的責任調達指針に関するチェックリスト」への入力も必須となりました。

② 入力する際のアドバイス

役所に書類を提出したことがある方ならわかると思いますが、書類を提出する場合には「役所のホームページからWordやExcelのひな形をダウンロードし、資料を見ながら、手書きで申請書類を記載していく」という方法もあります。しかし、東京都の入札参加資格申請は電子申請ですので、「東京都電子調達システム」といったシステム上への入力(パソコンの画面上での入力)になります。「プリントアウトした紙にボールペンで記入」といった書類の作成の仕方と異なり、少し難しさを感じるかもしれません。

パソコン画面上への直接入力というやり方にあまり慣れていない方は「下書き用紙」を利用することをお勧めいたします。

東京都入札参加資格申請の手引きを見ると「下書き用紙」なるものがあります。この「下書き用紙」には、大体の入力項目が網羅されているので「下書き用紙」を利用すれば、パソコンへの入力の前に、プリントアウトした用紙に、おおよその必要事項を自分で記入することができます。間違いのないように、より慎重に申請したいという方は、利用してみるとよいと思います。

また、申請の際には「契約実績」や「申請営業種目ごとの売上高」など、かなり細かい数字や金額を入力しなければならない箇所があります。さすがに、会社の商号や代表取締役氏名を間違える方は少ないと思いますが、売上高や実績を、記憶を頼りに入力するのは難しいかもしれません。事前に過去の決算書類や契約情報に関する書類を準備したうえで、入力に臨むことをお勧めいたします。

(4)必要書類の電子送付

上記のような電子申請を行ったとしても、それで終わりではありません。電子申請を行った後に、登記簿謄本などの必要書類を都庁の申請窓口に電子送付しなければなりません。都庁の審査担当者は「電子申請で入力された情報」と「郵送されてきた必要書類に記載されている情報」とを照らし合わせて「不備・齟齬・不一致がないか?」を審査しているわけです。

(5)承認・否承認

申請に不備がなければ承認されます。申請に不備がある、あるいは、入力に間違いがあると否承認になります。いずれも、メールで連絡が来ますので、申請後は、こまめにメールをチェックするようにしてください。自分では、申請が完了したつもりになっていたものの、非承認の通知に気づかず、申請が完了していなかったということもありますので、必要書類の郵送をしたからといって安心せずに、承認・非承認まで確認するようにしてください。

以上が、東京都入札参加資格(物品・委託)を取得する際の手続きの流れになります。

2:営業種目と取扱品目について

第1部の基礎知識編で、入札は「公共工事」と「公共工事以外」に分かれていると、ざっくり説明しました。「公共工事以外」といわれても「具体的にどういった種類があるのか?」詳細を確認してみないことには、入札参加資格に関するイメージがわいてこないかもしれません。そこで、ここでは、東京都の入札(物品・委託)には、どういった「営業種目・取扱品目」があるのかについて具体的に記載していきたいと思います。なお「営業種目」は大分類で「取扱品目」は「営業種目」を細かく分類した小分類とお考えください。

(1)「営業種目・取扱品目」の一覧

下記の表をご覧ください。これは、東京都の入札参加資格を申請する際に、選択することができる「営業種目・取扱品目」の一覧です。

<物品>

| 種目番号 | 営業種目 | 取扱品目番号及び区分 | |

|---|---|---|---|

| 001 | 文房具事務用品・図書 | 01文房具、02用紙類、07封筒、09印章・ゴム印、11書籍・雑誌、12地図、98その他文房具事務用品類・図書類 | |

| 002 | 事務機器・情報処理用機器 | 01シュレッダー、03複合機、04軽印刷機、05電子計算機、06ネットワーク機器、09トナーカートリッジ・インクジェットカートリッジ、10パッケージソフトウエア、97本営業種目物品の修繕、98その他事務機器類・情報処理用機器類 | |

| 003 | 学校教材・運動用品・楽器 | 01教材、02教育・実習用機器、03理科実験機器、07保健室用品、09運動用品、10運動器具、11運動衣、13武道具、14洋楽器、15和楽器、16楽譜、97本営業種目物品の修繕、98その他学校教材類・運動用品類・楽器類 | |

| 004 | 什器・家具 | 01鋼製什器、02木製什器、03家具・ベッド、04図書館用什器、05移動棚、97本営業種目物品の修繕、98その他什器類・家具類 | |

| 005 | 荒物雑貨 | 01家庭用金物類、02清掃用具・用品、03石鹸・洗剤・ワックス類、05食器類、06トイレットペーパー・ティッシュペーパー、07紙・繊維製雑貨類、08建築金物、09大工道具・工具類、10塗料、11仮設資材、97本営業種目物品の修繕、98その他荒物雑貨類 | |

| 006 | 工業用ゴム製品 | 03塩ビ管、04パッキン類、12水道用ゴムパッキン、98その他工業用ゴム製品類 | |

| 007 | 繊維・ゴム・皮革製品 | 01制服・事務服・ネクタイ、02作業服、03防寒衣・外とう、04白衣・看護衣・手術衣、05雨衣、06肌着・靴下、08手袋、09作業用手袋、11ふとん・毛布・敷布、12帽子、13革靴、14作業靴・安全靴、15ゴム長靴、18カバン、19腕章、98その他繊維類・ゴム類・皮革製品類 | |

| 008 | 室内装飾品等 | 01じゅうたん・カーテン・ブラインド類、05旗・のぼり・たれ幕、08選挙用品、97本営業種目物品の修繕、98その他室内装飾品類 | |

| 009 | 家電・カメラ・厨房機器等 | 01一般家庭用電化製品・時計、03カメラ・写真材料、04撮影機・映写機、05流し台・調理台、06厨房用機器、08厨房用冷凍・冷蔵関係、09給湯・浴槽関係機器、97本営業種目物品の修繕、98その他家電類・カメラ類・厨房機器類 | |

| 010 | 自動車・自転車 | 01乗用車、02貨物車、03軽自動車、04バス、05特殊車、07特殊用途自動車、08二輪車・原付自動車、10自転車、12自動車部品、14車検整備・分解整備、98その他自動車類・自転車類 | |

| 011 | 燃料・ガス・油脂 | 01ガソリン、02灯油、03軽油、04重油、05潤滑油、06LPガス、07水素、98その他燃料類・ガス類・油脂類 | |

| 012 | 電車両・軌道用品 | 01電車両、02鉄道車両用台車、03車輪・車軸、04電車両部品、05電車内装部品、06主電動機・主制御機、09軌道用品、10分岐器、11まくらぎ、12レール、15軌道モーターカー、16検測車・マルチプルタイタンバー、17修繕・検査、98その他電車両類・軌道用品類 | |

| 013 | 船舶・航空機 | 01船舶、02ボート、03航空機、04ヘリコプター、05船舶等用品、06航空機等用品、97本営業種目物品の修繕、98その他船舶類、航空機類 | |

| 014 | 理化学機器器具 | 01分析機器(光)、02分析機器(クロマト)、03分析機器(ガス)、04分析機器(その他)、05光学機器、06試験検査機器、07環境測定機器、08測量機器、97本営業種目物品の修繕、98その他理化学機械器具類 | |

| 015 | 工作用機械器具 | 01旋盤等、06切断機、07洗浄機器、08溶接機・溶断機、10測定器具、97本営業種目物品の修繕、98その他工作用機械器具類 | |

| 016 | 産業用機械器具類 | 01ボイラー・エンジン、03ポンプ、04クレーン、09油圧・空圧機器、10空調機器、11発電・変電・受配電設備機器、15自動制御装置、17照明器具、20水道施設用発電機・ポンプ類、21電磁流量計・超音波流量計、22蓄電池、97本営業種目物品の修繕、98その他産業用機械器具類 | |

| 017 | 通信用機械器具類 | 01電話交換機、02通信放送装置等、10無線機、14券売・両替等機械、19通信用ケーブル、20携帯用通信機器、97本営業種目物品の修繕、98その他通信用機械器具類 | |

| 018 | 農林水産業・建設用機械器具 | 01トラクター、03畜産用・養鶏用機器、04ブルドーザー・パワーショベル、97本営業種目物品の修繕、98その他農林水産業類・建設用機械器具類 | |

| 019 | 医療用機械器具 | 08歯科用機器、09介護用機器、10医療・介護用ベッド、11検査関連機器、12手術・中央材料関連機器、13放射線関連機器、14重症病棟関連機器、15一般病棟関連機器、16リハビリ関連機器、17外来関連機器、18看護関連機器、19薬剤・調剤関連機器、20救急医療関連機器、97本営業種目物品の修繕、98その他医療用機械器具類 | |

| 020 | 医薬品・診療材料・介護用品 | 01医療用薬品、02家庭薬、03ワクチン、04医療用ガス、07培地、08検査試薬、09X線フィルム、10脱脂綿・ガーゼ・包帯、11歯科材料、12紙オムツ、13車いす、15介護用品、98その他医薬品類・診療材料類・介護用品類 | |

| 021 | コンクリート・セメント | 03常温合材、08砕石・砂利・砂・石粉、10舗装材、98その他コンクリート類・セメント類 | |

| 022 | 鉄鋼・非鉄・鋳鉄類 | 01鋼材、04ワイヤーロープ・金網・鉄線、08直管・異形管・接合部品、11弁類・弁キョウ、12鉄蓋、15その他給水装置材料、98その他鉄鋼類・非鉄類・鋳鉄類 | |

| 023 | 電線・絶縁材料 | 01電線、02電力ケーブル、04絶縁材料、98その他電線類・絶縁材料類 | |

| 024 | 標識・看板類 | 01道路標識、02鉄道標識、05バリケード、07看板・掲示板・保安灯、09模型・展示品・サイン、97本営業種目物品の修繕、98その他標識類・看板類 | |

| 025 | 工業薬品・防疫剤 | 02硫酸、03液体塩素、05苛性ソーダ、06次亜塩素酸ナトリウム、09ポリ塩化アルミニウム、12高分子凝集剤、16試薬、17工業用ガス、18防疫剤、19塩化カルシウム、98その他工業薬品類・防疫剤類 | |

| 026 | 警察・消防・防災用品 | 05鑑識・鑑定用機械器具類、06防御版、09避難器具、12保護具、14消火器・消火関連器具、15防災用品・防災関連器具、16災害用備蓄食糧、17オイルフェンス、18オイルマット、19警察装備品、20消防活動用品、97本営業種目物品の修繕、98その他防災用品類 | |

| 027 | 造園資材 | 01種苗、02樹木・芝、04草花、05用土肥料、06造園石材、98その他造園資材類 | |

| 028 | 百貨店・総合商社 | 01百貨店、02総合商社 | |

| 090 | その他の物品 | 01ガラス、02ダンボール箱、04畳、06バッジ・カップ、07木材、08動物、09飼料、10飲食物、11生花等、12ノベルティ・記念品、13着ぐるみ、14新聞、98その他物品類 | |

| 099 | 不用品買受 | 01鉄・非鉄屑、02機械、03自転車及び自動車等、04遺失物、06紙・繊維屑、07廃油、08船舶・航空機、09立木、98その他不用品類 | |

<委託等>

| 種目番号 | 営業種目 | 取扱品目番号及び区分 | |

|---|---|---|---|

| 101 | 印刷 | 01オフセット(一般)、02オフセット(新聞・タブロイド)、03フォーム、06シール・ラベル、08ナンバリング、10DTP・デザイン、11印刷物の企画・編集、12ICカード、13製本、98その他印刷業務全般 | |

| 102 | 複製業務 | 01青写真、03マイクロ写真、04写真の現像・焼付・引き伸ばし等、06スキャニング、98その他複製業務全般 | |

| 103 | 建物清掃 | 01一般清掃、02病院清掃、03室内環境測定、98その他建物清掃全般 | |

| 104 | 電気・暖冷房等設備保守 | 01電気設備、02暖冷房・空調設備、03火災報知器、05道路トンネル付帯設備・共同溝保守、06エレベーター・エスカレーター、08消火設備、09街灯、10屋外照明灯、11信号機、12自家用電気工作物保安管理、13自動ドア・自動シャッター、14オイルタンク等保守、15工事関係標識灯・灯標、16クレーン保守・性能点検、98その他設備保守点検全般 | |

| 105 | 警備・受付 | 01施設警備、02機械警備、03その他警備、04受付、05電話交換、08屋外警備 | |

| 106 | 通信施設保守 | 01電話交換機、02無線機、03テレビ共聴設備、98その他通信施設保守全般 | |

| 107 | 環境関係測定機器保守 | 01自動車排ガス特定機器等待機関係機器、02水質汚濁監視装置等水質関係機器、98その他環境関係測定機器保守全般 | |

| 108 | ボイラー清掃 | 01ボイラー、02煙突、98その他ボイラー清掃全般 | |

| 109 | 浄化槽・貯水槽清掃 | 01浄化槽清掃・浄化槽保守点検、03汚水桝清掃・汚水処理施設保守点検、05貯水槽清掃・保守点検、98その他浄化槽・貯水槽清掃全般 | |

| 110 | 道路・公園等管理 | 01道路清掃、02道路附属関係清掃、03河川・公園清掃、04公衆トイレ清掃、05枝落し・除草・草刈、07道路巡回点検、08運動場整備、09森林整備、98その他道路・公園等管理全般 | |

| 111 | 害虫等駆除 | 01建物、02樹木、03害虫・害獣等の駆除、05鳥害防除、98その他害虫等駆除全般 | |

| 112 | 廃棄物処理 | 01一般廃棄物処理(収集・運搬)、02一般廃棄物処理(中間処理)、03一般廃棄物処理(処分)、04産業廃棄物処理(収集・運搬)、05産業廃棄物処理(中間処理)、06産業廃棄物処理(処分)、07特別管理産業廃棄物(収集・運搬)、08特別管理産業廃棄物(中間処理)、09特別管理産業廃棄物(処分)、10文書溶解 | |

| 113 | 管渠清掃 | 01下水道管渠内清掃(清掃から収集運搬)、02下水道管渠内清掃(処分) | |

| 114 | 運送等請負 | 01事務所移転、02美術品、04一般貨物運送、06保管、07一般旅客自動車運送事業、08特定旅客自動車運送事業、09梱包・発送代行、98その他運送等請負全般 | |

| 115 | 広告代理 | 01車内広告・駅ばり、02新聞折込み、03新聞・雑誌広告、04テレビ、05ラジオ、07インターネット・映像広告、98その他広告代理全般 | |

| 116 | 映像等製作 | 01映像、03写真撮影 | |

| 117 | 航空写真・図面製作 | 01航空写真から図面製作まで、03図面製作、05地図製作、07デジタルマッピング製作、98その他航空写真・図面製作全般 | |

| 118 | 医事業務 | 01医事業務、03滅菌 | |

| 119 | 給食関係業務 | 01病院給食、02学校給食(高等学校等)、03食器洗浄、05学校給食(特別支援学校)、98その他給食関係業務全般 | |

| 120 | 催事関係業務 | 01催事の企画から会場設営まで、03舞台照明装置等の演出・保守点検、04会場運営・展示業務、05都市装飾、06芸能委託、98その他催事関係業務全般 | |

| 121 | 情報処理業務 | 01データ入力・消去、02システム開発・保守・運用、03システムコンサルティング・監査、04ホームページ作成・管理、05ISP、06セキュリティ対策(Pマーク取得者)、07セキュリティ対策(ISO27001/ISMS認証取得者)、08ネットワークの設定・構築・点検、09専門情報提供サービス、98その他情報処理業務全般 | |

| 122 | 検査業務 | 01大気検査、02水質検査、03土壌分析、05理化学検査、06臨床検査、07集団検査、08作業環境測定、09放射能測定、10ダイオキシン類測定、11検針業務、12高圧ガス容器保守委託、13放射線計測等業務、14ストレスチェック、15測定機器・計測器・測量器の校正、98その他検査業務全般 | |

| 123 | 都市計画・交通等計画業務 | 01地域・地区計画、02再開発・区画整理計画、03公園・レクリエーション施設計画、04上下水道計画、05道路・交通計画、05港湾計画、07橋梁計画、08空港・ヘリポート計画、10防犯・防災計画、98その他都市計画・交通等計画業務全般 | |

| 124 | 土木・水系関係調査業務 | 01地質・地盤調査、02路面性状調査、03トンネル等変状観測、04土木構造・耐震耐力度調査、05危険校舎耐お力度調査、06地形・砂防調査、07河川・水理調査、08水理模型による解析・水文調査、10流量・水位観測、11海洋調査、12埋め立て免許関係、13建築物・設備維持保全調査、98その他土木・水系関係調査業務全般 | |

| 125 | 市場・補償鑑定関係調査業務 | 01市場・社会・経済・経営・状況調査、02世論調査、05不動産鑑定調査、07移転補償関連業務、09土地家屋調査、10交通量調査、98その他市場・補償鑑定関係調査業務全般 | |

| 126 | 環境関係業務 | 01大気汚染調査、03水質汚染調査、04土壌汚染調査、05騒音・振動調査、06地盤沈下・地形調査、08日照阻害調査、10電波障害調査、12動植物・植生調査、13史蹟・文化財の調査・保護業務、15低炭素化総合コンサル、16廃棄物調査、17建築物の省エネコンサル、18環境アセスメント関連業務、98その他環境関係業務全般 | |

| 127 | 下水道管路調査業務 | 01下水道管路内TVカメラ調査、02下水道管路空洞調査 | |

| 128 | クリーニング | 01寝具、02白衣・看護衣・手術衣、03作業衣、06防炎加工、07寝具乾燥、98その他クリーニング業務全般 | |

| 129 | 汚泥脱水機ろ布 | 01張替、02洗浄、03補修 | |

| 130 | 浄水場・処理場機械運転管理 | 01浄水場排水処理・給水所等機械運転管理、02処理場機械運転管理、03浄水場・給水所等電気機械設備保守点検、04処理場・ポンプ所電気機械設備保守点検 | |

| 131 | 賃貸業務 | 01医療機器、02電子計算機リース、03電子計算機レンタル、04事務用機器、06自動車、07寝具・おむつ、08仮設ハウス・トイレ、09樹木、10建設等機械器具類、98その他賃貸業務全般 | |

| 132 | 労働者派遣 | 01労働者派遣 | |

| 133 | 樹木・緑地帯等保護 | 01樹木・植樹帯等保護管理、02園地・植込地等保護管理、03花壇保護管理、04園地・河川公園等緑化清掃、05除草・草刈、06壁面・屋上緑化、98その他樹木・緑地等保護全般 | |

| 134 | 企画立案支援 | 01企画立案支援、02インフラ整備計画支援、03アドバイザリー業務、04公的不動産活用支援、05会計監査・税財・金融等施策の支援、06法務支援、98その他企画立案支援全般 | |

| 135 | 事務支援 | 01会議運営、02研修・教育・職業訓練、03速記、04翻(点)訳、05通訳、06筆耕、07窓口・業務案内、08図書等整理業務、09複写サービス、10美術品・アートワーク等の維持修復管理、11債権管理回収業務、98その他事務支援全般 | |

| 190 | その他の業務委託等 | 01旅行、05自動車運行管理・運転代行、06動物飼育、08デザイン、10海上業務・土砂処分監理業務、16漏水調査、17放置車両確認事務、23保険契約、98その他の業務委託等全般 | |

| 201 | ライフライン | 01電力供給・電力買受、02電力供給(環境価値の確保)、03ガス供給 | |

このように「営業種目・取扱品目」は、大きく分けて「物品」と「委託等」の2種類に分かれています。「物品」は、全30営業種目あり「委託等」は、全37営業種目あります。上記の一覧を見ていただいてわかる通り、たくさんの分野に分かれています。この中に、御社が得意とする分野、実際に入札に参加したいと思うものはありましたか?皆さんは、この中から「どういった営業種目・取扱品目で入札参加資格を取得するか?」を決めなければなりません。

■ なんでもよいから儲かりそうなもの

■ これから流行りそうなもの

■ 簡単に落札できそうなもの

といったスタンスで決めるのはお勧めしません。あくまでも御社の「主力商品」や「主要サービス」に合致するものを選んでください。というのも「営業種目・取扱品目」を選択するうえで、注意しなければならない点がいくつかあるからです。以下では「営業種目・取扱品目」を選択するうえでの注意点について、説明をいたします。

(2)なぜ「営業種目・取扱品目」の選択が重要なのか?

私が、実際にお客様から依頼を受けて、入札参加資格申請の代行業務を行う場合に、1番気を付けているのは、「営業種目・取扱品目」の選択です。東京都の入札に限らず『入札に参加する事業者が、最も慎重にならなければならないのが「営業種目・取扱品目」の選択である』と言っても言い過ぎではありません。では、なぜ、それほどまでに重要なのでしょうか?

入札案件を発注する役所側は、発注の際に「入札参加資格を持っている会社のうち、○○といった条件を満たしている会社にのみ案件への入札を認める」といった縛りをかけてきます。例えば、実際に、以下のような案件がありました。

| 案件名 | 都内の小学校に配布するためのオリンピック・パラリンピック学習ノートの印刷 |

|---|

詳細を確認すると、この案件に入札するには、東京都の入札参加資格を持っているだけでなく『営業種目「101:印刷」に登録があること』といった条件も付されていました。この場合、入札参加資格申請の段階で「101:印刷」の営業種目を選択し「101:印刷」の入札参加資格を持っていなければ、この案件の入札に参加することができないのです。営業種目の選択を誤ると、東京都の入札参加資格を持ってはいるものの、個別の案件の入札に参加できないといった事態が発生してしまいます。

また、コロナ禍で不足しがちであったマスクに関しても、以下のような案件の入札が行われました。

| 案件名 | 感染症対策に係るマスクの買入れ |

|---|

詳細を確認すると、『営業種目「007:繊維・ゴム・皮革製品」又は、営業種目「020:医薬品・診療材料・介護用品」に登録があり・・・』といった条件が付されていました。この場合も「007:繊維・ゴム・皮革製品」もしくは「020:医薬品・診療材料・介護用品」の営業種目の登録がなければ、この案件の入札には参加できないことになります。

入札参加資格を申請する際の「営業種目・取扱品目」の選び方を間違ってしまうと、せっかく入札参加資格を取得し「この案件の入札に参加したい」と思う案件が出てきたとしても、案件ごとに設けられた個別の条件(「〇〇を営業種目として登録していること」といった条件)を満たさず入札に参加できないといったことになります。「なんでもよいから儲かりそうなものを適当に…」といったスタンスでの「営業種目・取扱品目」の選択が、いかに危険な行為であるかがお分かりいただけましたでしょうか?

(3)「営業種目・取扱品目」の変更・追加は?

ここまで読んでいただいた方の中には「営業種目・取扱品目」の登録を間違ってしまったとしても「あとから変更や追加をすればよいのではなないか?」と思った方もいると思います。確かに、それができれば「個別の案件に入札できない」といった事態を回避できるように思えます。しかし、東京都の場合『1度選択した「営業種目・取扱品目」は、資格の有効期間中、追加変更することができない』といったルールが設けられています。実際に、弊所にも『「営業種目・取扱品目」を間違ってしまったので、どうにかならないか』といった相談がよくあります。

東京都入札参加資格の手引きには「営業品目・取扱品目は、資格の有効期間中、追加や変更することができません」と記載されています。1度選択した「営業種目・取扱品目」は、資格の有効期間が切れるまで、新たな「営業種目・取扱品目」に変更することも、別の「営業種目・取扱品目」を追加することもできないのです。

「そんなルールがあるなんて、知らなかった」では済まされませんね。せっかく苦労して東京都の入札参加資格を取得したのに、営業種目の選択を間違っていたために、入札に参加できなかったということは、本当によくあることなので、十分に注意をしてください。

(4)「許可」や「免許」が必要な種目も

一覧の中にある「営業種目・取扱品目」の中には、選択をするにあたって、許可や免許などが必要なものもあります。

例えば「114:運送等請負 07:一般旅客自動車運送事業」の入札参加資格を取得するには「一般旅客自動車運送事業の許可」が必要です。また「190:その他の業務委託等 01:旅行」の入札参加資格を取得するには「旅行業の登録」が必要です。そのほかにも「105:警備・受付」の資格を取得するには「警備業の認定」が「112:廃棄物処理」の資格を取得するには「一般廃棄物や産業廃棄物の収集運搬処分業の許可」が必要になります。

『営業行為を行うにあたって「必要な許可」や「必要な免許」を持っていない会社は、当該営業行為を行うことができない』というルールは、民間の仕事でも公共の仕事でも一緒です。

以前、上記のような許可や免許を持っていない会社の社長から「黙っていればバレないでしょう…」と言われたことがありますが、そんなことはありません。許可や免許が必要な「営業種目・取扱品目」に申請する場合には、許可証や免許証の写しも必要書類として郵送しなければなりません。

営業種目一覧の中には、許可や免許が必要な業種があることを頭の中に入れておいてください。

(5)何個まで選べるのか?

それでは「営業種目・取扱品目」は、いくつまで選べるのでしょうか? 物品の営業種目は全30種目、委託等の営業種目は全37種目、合計で67の営業種目がありますが、そのすべてを選択することはできるのでしょうか?選べる「営業種目・取扱品目」の数について、手引きには「営業種目は10種目まで、取扱品目は1営業種目につき8品目まで」と記載されています。最大で80品目まで申請することができるで、結構多いようにも思えます。

では、MAXで80品目まで選択できるからといって、本当に、80品目の入札参加資格を取得したほうが「お得」なのでしょうか?この問題は、入札の範囲をどこまで広げることができるのかという意味において、コラムに記載した「全国すべての自治体の入札参加資格を持つことができるか?」と似ています。この辺りは、常識的になんとなく答えがわかりそうですね。

具体的な発注案件の仕様書を見ていただくとわかると思いますが、どれも、専門性や経験が求められるものばかりです。専門性や過去の経験・実績がない会社は、事前にふるいにかけられてしまうため「経験や実績がなくても、運よく案件を落札できる」といったことは、まず、ありえません。また、入札には「同業という競争相手」がいることを忘れてはいけません。案件落札を狙っているのは、自分の会社だけではないわけですから「営業種目・取扱品目」は、御社の主力商品や得意分野・専門分野に絞って選択・登録することをお勧めいたします。

ここまで『「営業種目と取扱品目」の選択の重要性』について、ご理解いただけましたでしょうか?繰り返しになりますが、東京都の場合は、1度取得した「営業種目・取扱品目」は、資格の有効期間中、追加や変更ができないため、申請の際には十分に注意してください。

3:申請スケジュールと有効期間

入札参加資格を申請する際に「営業種目・取扱品目」の次に重要なのは「申請スケジュールと有効期間」です。具体的には「いつから入札参加資格を持つことができて、その資格はいつまで有効なのか?」ということです。

- 思いのほか入札参加資格を取得するのに時間がかかった

- 最近取得した資格の有効期限が、実は2か月後だった

- 気づいたら、有効期限切れになっていた

といったことがないように注意をしたいものです。

(1)申請スケジュール

次の表をご覧ください。これは、実際に東京都が公表した申請スケジュールのサンプルです(引用するにあたって「年」と「曜日」は省略しています。また、申請スケジュールは年度によって異なりますので、申請の際には、必ず、最新のものを確認するようにしてください)。

| 資格適用年月日 | 申請受付期限 | 承認締切日 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 5月1日 | 4月11日 | 4月21日 | |||

| 6月1日 | 5月11日 | 5月22日 | |||

| 7月1日 | 6月9日 | 6月20日 | |||

| 8月1日 | 7月11日 | 7月21日 | |||

| 9月1日 | 8月10日 | 8月21日 | |||

| 10月1日 | 9月11日 | 9月20日 | |||

| 11月1日 | 10月11日 | 10月20日 | |||

| 12月1日 | 11月10日 | 11月20日 | |||

| 翌年1月1日 | 12月1日 | 12月20日 | |||

| 翌年2月1日 | 翌年1月12日 | 翌年1月22日 | |||

| 翌年3月1日 | 翌年2月9日 | 翌年2月20日 | |||

| 翌年4月1日 | 翌年3月11日 | 翌年3月21日 |

おおよそのスケジュール感としては、各月の10日頃までに申請をすれば、20日ごろまでに承認されて、翌月1日から資格が適用される(入札に参加できる)といったようになっています。

「申請受付期限」は、電子申請および必要書類の発送の期限です。電子申請および必要書類の発送は、この「申請受付期限」までに終わらせなければなりません。「承認日」は、この日までに承認されれば、翌月の資格適用日から、入札に参加できるという締め切り期限になっています。「申請受付期限」までに電子申請および必要書類の発送を終わらせたとしても「承認日」までに承認されなければ、翌月1日からの資格適用に間に合わず、翌々月1日からの資格適用になってしまいます。

たとえば、8月1日から入札に参加したいのであれば、7月11日までに、電子申請および必要書類の電子送付を終わらせていなければなりません。電子申請および必要書類に不備がなければ、7月21日までに承認されて、翌8月1日からの資格適用になります。

万が一、電子申請または必要書類に不備があり、非承認となってしまった場合には、修正のうえ、再度申請しなおさなければなりません。7月21日までに承認が得られるようであれば、8月1日から資格適用になりますが、補正や修正に時間がかかり承認が7月22日以降になれば、どんなに早くても資格の適用は、9月1日からになります。

① 3週間後の入札に間に合うか?

以前「どうしても3週間後の入札に間に合わせたい」といったお問合せを頂くことがありました。「目当ての入札が間近に迫っている!こんなチャンスは2度とない!どうしても案件を落札したい!」といった強い口調で急ぎの申請を希望されていましたが、現実的に「3週間後の入札に間に合わせる」ことなどできるのでしょうか?

「第2部1:資格の取得を思い立ったら」では、電子証明書とICカードリーダの取得の必要性について、記載しました。電子証明書とICカードリーダの取得なくして、東京都の入札参加資格を申請することはできません。電子証明書とICカードリーダの購入申込から受領までは、約1週間かかります。申込をしたその日に購入できるようなことはありません。そうすると、この時点ですでに、1週間の余裕を見ておかなければなりません。

続いて、東京都への入札参加資格申請(電子申請+必要書類の発送)を滞りなく終わらせたとしても、申請をした翌日から入札に参加できるわけではありません。申請後に、審査があって、承認を経て、はじめて、翌月の1日から入札に参加できるわけです。

仮に「3週間後の入札に間に合わせたい!」と思いたった日が、5月12日だった場合を想定してみましょう。先に挙げたスケジュール表を見ると、資格適用月日が6月1日の申請受付期限(=5月11日)は、5月12日時点で、すでに過ぎているわけですから、最短でも7月1日からの資格適用にならざるを得ません。どんなに急いでも6月中の入札案件に、参加することはできませんね。

私としては「3週間後の入札に間に合わせてあげたい!」わけですが「どんなに急いでも、7月1日からの資格適用ですので、3週間後の入札に間に合わせることはできません」という回答が正解になります。

② お金ならいくらでも払うと言われても

さらに、これも実際にあった話ですが「自分には都議会議員の知り合いがいるので、期限なんてどうにでも動かせる。案件が目の前に迫っているので、ともかく最短で申請をしてほしい。お金ならいくらでも払う」といった方がいらっしゃいました。本当に、そんなことができるのか?真偽のほどは定かではありません。

しかし「公表されている申請スケジュールを一個人(一事業者)の都合により変更することはできない」というのが私の判断でしたので、その依頼は丁重にお断りをさせていただきました。私の経験上「電子証明書とICカードリーダの取得」および「東京都への申請完了(電子申請+必要書類の発送)」までは、急げば、2週間程度で終わらせることができます。しかし、それ以降のことは、都が公表しているスケジュール通りにことが運ぶのを待つよりほかはありません。

都庁の審査担当者にお願いして、個別に急いで処理してもらったことも、特別に承認を早めてもらったこともありません。そういったことはできないというのが私の認識です。都のホームページを確認するなどして、日ごろから情報収集を行い、入札参加資格申請にかかる時間、タイムスケジュールを事前に把握し、十分に余裕をもって申請するように心がけましょう。

(2)有効期間

「1度取得した資格が、いつまで有効なのか」についても注意をしておく必要があります。東京都の入札参加資格は、2年度ごとに有効期限を迎えます。取得した資格を維持したいのであれば、2年に1度設けられる定期受付期間中に資格継続のための申請を行わなければなりません。

注意していただきたいのは、東京都の入札参加資格は「取得した日から2年間有効である」というわけではないという点です。有効期間の起算点は「資格を取得した日から」ではなく、2年度ごとに区切られているということになります。東京都の入札参加資格を取得する際には、「〇年度・〇年度の入札参加資格」というように年度が明示されています。その年度の終わりとともに、入札参加資格の期限を迎えることになります。

東京都の入札参加資格の有効期限については

- 2年に1度の定期受付期間が設けられていること

- 1度取得した資格を継続するには、2年に1度の定期受付期間に継続申請を行う必要があること

- 随時申請で資格を取得することもできるが、定期受付期間中に申請して資格を取得した場合よりも、資格の有効期間が短くなってしまうこと

の3点に注意をして、資格の有効期限切れのないように資格の管理を行うようにしてください。

4:等級と発注標準金額

「第1部:基礎知識編」の「第5章」で等級と発注予定金額の関係について、簡単に説明しました。この等級や発注予定金額は、東京都や神奈川県や埼玉県といった自治体ごとに全く異なっていて「成績が良いとより大きい金額の入札に参加できる。成績が悪いと小さな金額の入札にしか参加できない。」といったイメージでした。

そのイメージをもとにここでは、東京都の等級と発注予定金額について、具体的に資料を参考に見ていきたいと思います。東京都の物品・委託の入札参加資格は「客観的審査事項による等級」と「主観的審査事項による等級」を求め、その両者から御社の等級を決定するといった流れになっています。

(1)客観的審査事項による等級

まずは「客観的審査事項による等級(以下では「客観等級」と省略します)」についてみていきましょう(※なお、説明を簡略化するため、ISO等の認証については、記載を省略していますので、あらかじめご了承ください)。 客観等級は、①~⑥の客観的審査事項を数値化し、その数値の合計点から「A」「B」「C」の等級を算出します。物品の場合と委託の場合とで、計算式に違いがありますので、注意してください。

- 物品の場合の計算式→①+②+④+⑤+⑥

- 委託の場合の計算式→①+②+③+④+⑤+⑥

合計点ごとに「A」「B」「C」に分かれます。以上が客観等級の算出方法です。

① 年間総売上高

| 年間総売上高(円) | 物品(点数) | 委託(点数) | |

|---|---|---|---|

| 30億円以上50億円未満 | 48 | 43 | |

| 20億円以上30億円未満 | 45 | 40 | |

| 10億円以上20億円未満 | 42 | 37 | |

| 7億円以上10億円未満 | 39 | 34 | |

| 5億円以上7億円未満 | 36 | 31 | |

| 3億円以上5億円未満 | 33 | 28 | |

| 2億円以上3億円未満 | 30 | 25 | |

| 1.5億円以上2億円未満 | 27 | 22 | |

| 1億円以上1.5億円未満 | 24 | 19 | |

| 5千万円以上1億円未満 | 21 | 16 | |

| 1千万円以上5千万円未満 | 18 | 13 | |

| 1千万円未満 | 15 | 10 | |

② 自己資本額

| 自己資本額(円) | 点数 | ||

|---|---|---|---|

| 30億円以上 | 10 | ||

| 6億円以上30億円未満 | 9 | ||

| 2億円以上6億円未満 | 8 | ||

| 1億円以上2億円未満 | 7 | ||

| 5千万円以上1億円未満 | 6 | ||

| 3千万円以上5千万円未満 | 5 | ||

| 1500万円以上3千万円未満 | 4 | ||

| 300万円以上1500万円未満 | 3 | ||

| 1円以上300万円未満 | 2 | ||

| 1円未満 | 0 |

③ 従業員数(※委託のみ、物品は除く)

| 従業員数(人) | 点数 | ||

|---|---|---|---|

| 300人以上 | 5 | ||

| 50人以上300人未満 | 4 | ||

| 20人以上50人未満 | 3 | ||

| 5人以上20人未満 | 2 | ||

| 5人未満 | 1 |

④ 流動比率(流動資産÷流動負債×100)

| 流動比率(%) | 点数 | ||

|---|---|---|---|

| 140%以上 | 15 | ||

| 130%以上140%未満 | 14 | ||

| 120%以上130%未満 | 13 | ||

| 110%以上120%未満 | 12 | ||

| 100%以上110%未満 | 10 | ||

| 90%以上100%未満 | 8 | ||

| 80%以上90%未満 | 6 | ||

| 60%以上80%未満 | 4 | ||

| 60%未満 | 2 |

⑤ 営業年数

| 営業年数(年) | 点数 | ||

|---|---|---|---|

| 50年以上 | 10 | ||

| 40年以上50年未満 | 9 | ||

| 30年以上40年未満 | 8 | ||

| 25年以上30年未満 | 7 | ||

| 20年以上25年未満 | 6 | ||

| 15年以上20年未満 | 5 | ||

| 10年以上15年未満 | 4 | ||

| 5年以上10年未満 | 3 | ||

| 1年以上5年未満 | 2 | ||

| 1年未満 | 0 |

⑥ 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく障害者雇用率

| 障害者雇用率(%) | 点数 | ||

|---|---|---|---|

| 2.3%以上 | 5 | ||

| 2.2%以上2.3%未満 | 3 | ||

| 2.2%未満 | 0 |

<物品の場合の客観点数および客観等級の算出方法>

①+②+④+⑤+⑥の合計点が、

- 70点以上→客観等級が「A」

- 40点以上70点未満→客観等級が「B」

- 40点未満→客観等級が「C」

となります。

<委託の場合の客観点数および客観等級の算出方法>

①+②+③+④+⑤+⑥の合計点が、

- 70点以上→客観等級が「A」

- 40点以上70点未満→客観等級が「B」

- 40点未満→客観等級が「C」

となります。

(2)主観的審査事項による等級

客観等級がわかったら、続いては「主観的審査事項による等級(以下では主観等級と略します)」について見ていきましょう。主観等級は、営業種目ごとの売上高によって算出します。申請の際には、御社が入札に参加したい「営業種目・取扱品目」を選択する必要があり、その選択を絶対に間違えないようにしてくださいと記載しました。その営業種目ごとの売上高で主観等級が決定されます。

下記の表にある通り、営業種目はグループわけされています。

グループ1:事務用品・什器関係

| 営業種目 | 営業種目別

売上高 |

主観等級 | |

|---|---|---|---|

| 001文房具事務用品・図書

003学校教材・運動用品・楽器 004什器・家具 011燃料・ガス・油脂 |

1億円以上 | A | |

| 3000万円以上1億円未満 | B | ||

| 3000万円未満 | C | ||

グループ2:繊維・雑品関係

| 営業種目 | 営業種目別

売上高 |

主観等級 | |

|---|---|---|---|

| 005荒物雑貨

006工業用ゴム製品 007繊維・ゴム・皮革製品 008室内装飾品等 020医薬品・診療材料・介護用品 024標識・看板等 026警察・消防・防災用品 027造園資材 028百貨店・総合商社 090その他の物品 099不用品買受 |

2億円以上 | A | |

| 3000万円以上

2億円未満 |

B | ||

| 3000万円未満 | C | ||

グループ3:機械・資材関係

| 営業種目 | 営業種目別

売上高 |

主観等級 | |

|---|---|---|---|

| 002事務機器・情報処理用機器

009家電・カメラ・厨房機器等 010自動車・自転車 012電車両・軌道用品 013船舶・航空機 014理化学機械器具 015工作用機械器具 016産業用機械器具類 017通信用機械器具類 018農林水産業・建設業機械器具 019医療用機械器具 021コンクリート・セメント 022鉄鋼・非鉄・鋳鉄類 023電線・絶縁材料 025工業薬品・防疫剤 |

3億円以上 | A | |

| 3000万円以上

3億円未満 |

B | ||

| 3000万円未満 | C | ||

グループ4:印刷関係

| 営業種目 | 営業種目別

売上高 |

主観等級 | |

|---|---|---|---|

| 101印刷

102複製業務 |

2億円以上 | A | |

| 3000万円以上

2億円未満 |

B | ||

| 3000万円未満 | C | ||

グループ5:給食業務・情報処理業務・その他業務関係

| 営業種目 | 営業種目別

売上高 |

主観等級 | |

|---|---|---|---|

| 114運送等請負

115広告代理 116映像等製作 118医事業務 119給食関係業務 120催事関係業務 121情報処理業務 127下水道管路調査業務 128クリーニング 129汚泥脱水機ろ布 130浄水場・処理場機械運転管理 132労働者派遣 135事務支援 190その他の業務委託等 |

3億円以上 | A | |

| 5000万円以上

3億円未満 |

B | ||

| 5000万円未満 | C | ||

グループ6:清掃・警備・保守管理及び調査業務関係

| 営業種目 | 営業種目別

売上高 |

主観等級 | |

|---|---|---|---|

| 105警備・受付

106通信施設保守 107環境関係測定機器保守 108ボイラー清掃 109浄化槽・貯水槽清掃 110道路・公園等管理 111害虫等駆除 112廃棄物処理 113管渠清掃 122検査業務 123都市計画・交通等計画業務 124土木・水系関係調査業務 125市場・補償鑑定関係調査業務 126環境関係業務 133樹木・緑地等保護 134企画立案支援 |

3億円以上 | A | |

| 1億円以上

3億円未満 |

B | ||

| 1億円未満 | C | ||

グループ7:建物清掃・賃貸業務関係

| 営業種目 | 営業種目別

売上高 |

主観等級 | |

|---|---|---|---|

| 103建物清掃

104電気・暖冷房等設備保守 117航空写真・図面製作 131賃貸業務 |

5億円以上 | A | |

| 1億円以上

5億円未満 |

B | ||

| 1億円未満 | C | ||

例として「120:催事関係業務」をみていくことにしましょう。「120:催事関係業務」は、、グループ5に属します。御社の年間総売上高のうち「120:催事関係業務」の売上高が1億2000万円であれば、御社の主観等級はBになります。御社の年間総売上高のうち「120:催事関係業務」の売上高が3000万円であれば、御社の主観等級はCになります。

この主観等級は、年間の「総売上高」を基準に決定されるのではなく「営業種目ごとの売上高」によって決定されます。そのため、複数の営業種目を申請する場合、年間総売上高を営業種目ごとに割り振るなどして「営業種目ごとの売上高」を把握できるようにしておかなければなりません。

(3)御社の等級

(1)の計算式によって「客観等級」が、(2)のグループごとの一覧表によって「主観等級」が、それぞれわかったと思います。この客観等級と主観等級を使って、御社の等級を算出します。

まず、客観等級と主観等級が一致する場合には、その一致した等級が、そのまま御社の等級になります。たとえば、客観等級「B」、主観等級「B」の場合、御社の等級は「B」になります次いで、客観等級と主観等級が一致しなかった場合、どちらか低いほうの等級が御社の等級になります。

たとえば、客観等級「A」、主観等級「B」の場合、御社の等級は「B」になります。客観等級「C」主観等級「A」の場合、御社の等級は「C」になります。客観等級と主観等級が不一致の場合には、どちらか高いほうではなく、低いほうに統一されるということを覚えておいてください。

以上が、御社の等級の算出方法です。

(4)等級ごとの発注標準金額

御社の等級がわかれば「どのくらいの金額の案件に入札参加できるのか?」がわかります。下記の表をご覧ください。主観等級を算出する際に用いた表と同様に営業種目ごとにグループ分けされています。

グループ1:事務用品・什器関係

| 営業種目 | 等級 | 発注標準金額

(税込) |

|

|---|---|---|---|

| 001文房具事務用品・図書

003学校教材・運動用品・楽器 004什器・家具 011燃料・ガス・油脂 |

A | 1000万円以上 | |

| B | 300万円以上

1000万円未満 |

||

| C | 300万円未満 | ||

グループ2:繊維・雑品関係

| 営業種目 | 等級 | 発注標準金額

(税込) |

|

|---|---|---|---|

| 005荒物雑貨

006工業用ゴム製品 007繊維・ゴム・皮革製品 008室内装飾品等 020医薬品・診療材料・介護用品 024標識・看板等 026警察・消防・防災用品 027造園資材 028百貨店・総合商社 090その他の物品 099不用品買受 |

A | 2000万円以上 | |

| B | 300万円以上

2000万円未満 |

||

| C | 300万円未満 | ||

グループ3:機械・資材関係

| 営業種目 | 等級 | 発注標準金額

(税込) |

|

|---|---|---|---|

| 002事務機器・情報処理用機器

009家電・カメラ・厨房機器等 010自動車・自転車 012電車両・軌道用品 013船舶・航空機 014理化学機械器具 015工作用機械器具 016産業用機械器具類 017通信用機械器具類 018農林水産業・建設業機械器具 019医療用機械器具 021コンクリート・セメント 022鉄鋼・非鉄・鋳鉄類 023電線・絶縁材料 025工業薬品・防疫剤 |

A | 3000万円以上 | |

| B | 300万円以上

3000万円未満 |

||

| C | 300万円未満 | ||

グループ4:印刷関係

| 営業種目 | 等級 | 発注標準金額

(税込) |

|

|---|---|---|---|

| 101印刷

102複製業務 |

A | 2000万円以上 | |

| B | 300万円以上

2000万円未満 |

||

| C | 300万円未満 | ||

グループ5:給食業務・情報処理業務・その他業務関係

| 営業種目 | 等級 | 発注標準金額

(税込) |

|

|---|---|---|---|

| 114運送等請負

115広告代理 116映像等製作 118医事業務 119給食関係業務 120催事関係業務 121情報処理業務 127下水道管路調査業務 128クリーニング 129汚泥脱水機ろ布 130浄水場・処理場機械運転管理 132労働者派遣 135事務支援 190その他の業務委託等 |

A | 3000万円以上 | |

| B | 500万円以上

3000万円未満 |

||

| C | 500万円未満 | ||

グループ6:清掃・警備・保守管理及び調査業務関係

| 営業種目 | 等級 | 発注標準金額

(税込) |

|

|---|---|---|---|

| 105警備・受付

106通信施設保守 107環境関係測定機器保守 108ボイラー清掃 109浄化槽・貯水槽清掃 110道路・公園等管理 111害虫等駆除 112廃棄物処理 113管渠清掃 122検査業務 123都市計画・交通等計画業務 124土木・水系関係調査業務 125市場・補償鑑定関係調査業務 126環境関係業務 133樹木・緑地等保護 134企画立案支援 |

A | 3000万円以上 | |

| B | 1000万円以上

3000万円未満 |

||

| C | 1000万円未満 | ||

グループ7:建物清掃・賃貸業務関係

| 営業種目 | 等級 | 発注標準金額

(税込み) |

|

|---|---|---|---|

| 103建物清掃

104電気・暖冷房等設備保守 117航空写真・図面製作 131賃貸業務 |

A | 5000万円以上 | |

| B | 1000万円以上

5000万円未満 |

||

| C | 1000万円未満 | ||

たとえば、御社の登録した営業種目が「007:繊維・ゴム・皮革製品」だった場合。

「007:繊維・ゴム・皮革製品」は、グループ2に属しますので、等級が「A」なら「2000万円以上」、等級が「B」なら「300万円以上2000万円未満」、等級が「C」なら「300万円未満」の発注標準価格の案件に入札参加できることになります。

(5)実際にシミュレーションしてみよう!

それでは、実際に株式会社Xが「003:学校教材・運動用品・楽器」と「026:警察・消防・防災用品」の資格を取得する際の等級が「A」「B」「C」のどれになるか?シミュレーションをしてみましょう。

<客観等級の算出に必要な情報>

- ①年間総売上高 2億2000万円

- ②自己資本額 8000万円

- ③従業員数 20人

- ④流動比率 流動資産÷流動負債×100=150%

- ⑤営業年数 19年

- ⑥実雇用率(障がいのある方の雇用0人)0%

<主観等級の算出に必要な情報>

営業種目ごとの売上高

- 003 学校教材・運動用品・楽器=1000万円

- 026 警察・消防・防災用品=2億1000万円

以上のような情報から客観等級、主観等級を求めると以下のようになります。

【客観等級】

003と026は、いずれも物品に該当するので、<客観等級の算出に必要な情報>を「物品の場合の計算式」に当てはめると以下のようになります。

①30点+②6点+④15点+⑤5点+⑥0点=56点

合計点が56点なので、客観等級は「B」であるということがわかります。

【主観等級】

003は、グループ1に該当します。

X社の003の営業種目の売上高(1000万円)は「3000万円未満」に該当するので、003の主観等級は「C」になります。

026は、グループ2に該当します。

X社の026の営業種目の売上高(2億1000万円)は「2億円以上」に該当するので、026の主観等級は「A」になります。

客観等級と主観等級がわかったら、より低いほうが株式会社Xの等級になりますので、実際の株式会社Xの等級は以下のようになります。

【等級】

003は、客観等級「B」で主観等級「C」なので、より低いほうの「C」が株式会社Xの等級になります。

026は、客観等級「B」で主観等級「A」なので、より低いほうの「B」が株式会社Xの等級になります。

株式会社Xの等級が分かれば、以下のように発注標準金額を確認することができます。

【発注標準金額】

003は、グループ1の等級Cなので、発注標準金額は「300万円未満」。

026は、グループ2の等級Bなので、発注標準金額は「300万円以上2000万円未満」。

以上がシミュレーションの結果になります。

このように、等級の算出方法や、発注標準金額を理解していると、事前に「どのくらいの金額の案件に入札できるか?」がわかるので、ぜひ、御社の数字を使って、シミュレーションを行ってみてくださ

003:学校教材・運動用品・楽器

| 003学校教材・運動用品・楽器 | |||

|---|---|---|---|

| 客観等級 | 合計56点=B等級 | ||

| 主観等級 | 売上1000万円=C等級 | ||

| 最終等級 | C等級 | ||

| 予定額 | 3000万円未満 | ||

026:警察・消防・防災用品

| 026警察・消防・防災用品 | |||

|---|---|---|---|

| 客観等級 | 合計56点=B等級 | ||

| 主観等級 | 売上2億1000万円=A等級 | ||

| 最終等級 | B等級 | ||

| 予定額 | 300万円~2000万円未満 | ||

(6)等級をAにしたいと言われても

たとえば

- 等級が「C」の場合、発注標準金額は300万円未満

- 等級が「A」の場合、発注標準金額は3000万円以上

と大幅に発注標準金額が違うようなケースでは、なんとか等級を「A」にしたい気持ちもわからなくはありません。この入札案件に社運をかけているといった場合もあるでしょうから「C」と「A」の差は、雲泥の差があります。

ですが、ちょっと待ってください!

より大きい金額の案件を落札したいからといって等級を「C」から「A」に変更できるのであれば、みんなそうしています。これでは、入札の公平性は保てません。「格付による等級は、学生の頃の定期試験の成績評価(「優」「良」「可」)に似ています」ということを記載しました。

『この入札に社運がかかっているので等級が「A」でないと困る』というのは『この科目で良い成績を取らないと大学を卒業できないので「優」じゃないと困る』といっているのと一緒です。学生が定期試験で「優」を取りたいのであれば、きちんと授業に出席し、テスト勉強を行ったうえで、試験に臨まなければなりません。

各項目の審査による等級格付も同じです。

等級は、御社の財務状況や過去の実績などに基づいて、適正に審査判定されます。ごまかしたり、嘘をつくことはできません。財務状況や過去の実績が劇的に変わるのであれば、等級をアップさせることもできるかもしれませんが、そうでない以上、等級をアップさせる裏技や特別な手段などは、ないというのが私の考えです。

入札参加資格を申請する際には、電子申請をするだけでなく、必要書類の郵送も必要でした。その必要書類の中には、会社の貸借対照表、損益計算書、登記簿謄本が含まれています。貸借対照表を見れば「②自己資本額」が記載されていますし「④流動比率」もわかります。損益計算書には「①年間総売上高」が記載されています。登記簿謄本には会社の設立年月日が記載されているため「⑤営業年数」がわかります。

どうしても「A」ランクを取得したいという人は、上記のような書類を偽造して売上を高く見せたり、営業年数を長く見せたりするのでしょうか?残念ながら、売上高や自己資本といった会社の状況を実際より高くして申請することはできません。等級を「C」から「A」にアップさせるには、数年がかりで地道に売上や自己資本を伸ばしていくといった方法しかないように思います。

もっとも、東京都が案件を発注する際には、【〇〇の営業種目に関する入札資格を持っている者のうち「B」又は「C」の等級に格付されている者】といったようにある程度幅のある条件を設けてくることもあります。

そのため、御社の等級が「C」だったからといって「A」相当の案件に『絶対に参加できないのか?』と言うと、そういうわけでもないようです。

皆さんの中に「前期の売上高は0円だったけど、東京都の入札参加資格を持ちたい」という方はいらっしゃいませんか?

たとえば、

<CASE:1>

今まで、映像製作をしたことはなかったけれど、営業販路拡大のために、新たに営業種目として「116:映像等製作」を取り入れた

とか、

<CASE:2>

「115:広告代理」「116:映像等製作」の2つの営業種目の入札参加資格を持ちたいが、たまたま「116:映像等製作」の昨年度の実績が0円だった

というような場合です。

<CASE:1>のように「いままでやったことはないけど、これからチャレンジをしていきたい」というチャレンジ精神は素晴らしいと思います。また、<CASE:2>のように、たまたまその年度に限って売上がなかったということもありうると思います。こういった<CASE>において、売上0円の営業種目でも、東京都の入札参加資格を取得して入札に参加できるのでしょうか?たしかに興味がありますね。

結論から言うと、東京都の場合、売上のない営業種目でも入札参加資格を取得することは可能です。上記の例でいうと<CASE:1・2>のいずれでも「116:映像等製作」の入札参加資格を持つことができます。しかし、売上高が0円の場合、等級が「無格付(X)」になってしまい「A」「B」「C」といった格付が与えられません。

「無格付(X)」の場合、当該営業種目に対する販売能力・業務遂行能力が判断できないため、積極的に入札参加指名が行われることがありません。そのため、入札の際には著しく不利になってしまうと覚えておいてください。案件を発注する東京都としても「前期の売上高0円の会社=無格付(X)の会社」よりも「前期の売上(実績)がある会社=A・B・Cといった等級を持っている会社」に業務をお願いしたほうが安心です。また、事業者側にいかなる事情があるにせよ、昨年度の実績がないにも関わらず、入札に参加して案件を落札しようというのは、ちょっと無謀に思えますね。

それでは、さらに<CASE:3>のような場合はどうでしょう?

<CASE:3>

実際には「115:広告代理」「116:映像等製作」の2つの営業種目について、売上があったにも関わらず、まちがって「116:映像等製作」の昨年度の実績を0円で入力してしまった

というような「うっかりミス」のケースです。

選択した営業種目の数が多いと、営業種目ごとの売上高の割振りがいい加減になったり、面倒になったりして、特定の営業種目の売上高を0円にしてしまうようなケースはありうることです。<CASE:1・2>は、実際に売上が無かったから0円を入力したパターンですが、<CASE:3>は、実際には売上があったにもかかわらず、間違って、0円の入力をしてしまったというケースです。

残念ながら<CASE:3>のような「うっかりミス」の場合でも「無格付(X)」になってしまいます。きちんと売上高を入力していれば「A」~「C」までの等級が付与されていたにも関わらず、入力を間違ってしまったがために「無格付(X)」になり、案件を落札できなくなるといった1番痛いパターンです。

あとから「売上高を0円で入力したのは間違いで、実はちゃんと実績はあるんです」と言っても修正はできません。「営業種目の取捨選択は、追加変更が一切できない」と記載しましたが、これと同様に、営業種目ごとの売上高の修正変更も一切できないのです。

営業種目を0円で入力してしまった場合は、最大で2年間「無格付(X)」の状態が続きます。「無格付(X)」の会社が入札に参加できる案件は、非常に少ないので、2年間にわたって、落札の機会に恵まれないといった状況になってしまう可能性もあります。くれぐれも、営業種目ごとの売上高の入力には注意してください。

| 電子証明書取得の「煩雑な手続き」から解放! 購入申し込み、受け取り、初期設定まですべて代行 |

|---|

| 私たち行政書士法人スマートサイドは、東京都入札参加資格申請の手続きを年間多数手掛ける専門家として、資格申請に必要な事前準備をワンストップで代行いたします。東京都の入札に参加するために必須である入札用の電子証明書は、「どこから購入するのか?」「どうやって購入するのか?」「どうやって受け取ればよいのか?」といった点で、多くの方がつまずいてしまう「最初の関門」と言っても過言ではありません。しかし、この作業は本人に代わり、行政書士が代理人となって手続きを行うことができます。

弊所では、スムーズな手続きのために日本電子認証(株)のAOSignカードのご購入をお勧めしており、弊所経由でのお申込みの場合、行政書士紹介割引の特典があるほか、カード名義人本人が郵便局まで受け取りに行く手間を解消し、お客様の代わりに弊所で受け取り、すぐに次のステップに進むことが可能です。実際に、弊所に東京都の入札参加資格申請の手続きをご依頼いただくお客様のうち、実に9割以上が、この「購入申し込み/受け取り代行サービス」も併せてご依頼いただいています。これは、電子証明書の準備がお客様にとっていかに大きな負担であるかを示しています。 行政書士事務所の中には、「電子証明書の準備は、ご自身でやってください」というところも少なくありません。しかし、行政書士法人スマートサイドでは、「電子証明書の購入申し込み+受け取り代行」も、みなさんに代わって最後まで責任をもって行います。 |

| 面倒な「PC環境設定」も出張訪問で代行! 申請の事前準備も安心のサポート |

|---|

| 電子証明書やICカードリーダは、購入・受け取りしただけでは使用できません。その後の設定こそが、多くの方が諦めてしまう最大の難関です。電子証明書やICカードリーダをパソコンで利用できるようにするための設定に加え、「東京都電子調達システムにログインできるようにするためのパソコンの環境設定」など、各種設定が必要になります。

これは、「東京都電子調達システム」の「パソコンの環境設定」の実際の画面です。

ご覧いただくとわかる通り、

など、専門的な知識を要する多岐にわたる設定が必要です。これらの設定を確実に行っていないと、「画面が先に進まない」「エラーメッセージが表示される」「PINの入力画面が出てこない」といった致命的なエラーが発生し、申請作業が一切できなくなります。パソコンの設定に慣れている私たちのような専門家が行っても1時間近くかかる作業です。この煩雑な作業に、お客様の大切な本業のための時間を費やすのは非常にもったいないことです。 行政書士法人スマートサイドは、(都内のお客さまに限定し)お客様の事務所へ訪問し、この難解なパソコンの環境設定をすべて代行いたします。お客様は、作業完了後、すぐに電子調達システムを利用できる状態からスタートできます。 |

| 豊富な経験を持つ複数の専門家スタッフによるチーム体制 安心・確実・スピーディーな申請手続き |

|---|

| 私たち行政書士法人スマートサイドは、複数の専門スタッフが在籍する行政書士法人です。みなさんからご依頼を受けた際には、豊富な経験をもつ、専門スタッフがチーム体制で手続きを受任させていただきます。

もし仮に、みなさんが自分の力だけで申請をしようとすると、

と、申請手続きがなかなか前に進まないという事態になりかねません。「どうやってログインするのか」「なにを入力するのか」といったことはもちろん、「絶対に間違ってはいけない項目」や「空白のままだと申請を先に進めることができない入力項目」など、専門知識が求められる多くの落とし穴が存在します。 行政書士法人スマートサイドは、現在に至るまで、様々な業態の事業者の入札参加資格申請を確実に成功に導いてきました。実際に、私が代理申請したお客様の中には、東京都の9億9000万円の案件を見事落札された会社もあります。これは、営業種目「010:自動車・自転車」でかつ、等級「AもしくはBの格付」という条件が付された難易度の高い案件でした。 あくまで一例ですが、このような大きなチャンスを掴めるのも、適切な手続きを不安なく、確実かつスピーディに進めることができた結果に他なりません。不安やイライラを抱え、時間がない中で不慣れな申請作業をする必要はありません。行政書士法人スマートサイドに依頼することで、お客様は安心・安全・確実に、そして最速で入札参加資格を取得し、すぐに東京都の公共案件への参入が可能になります。 |

| 資格申請後のフォローまで代行! 進捗確認、不備対応、各種通知書の印刷もお任せください。 |

|---|

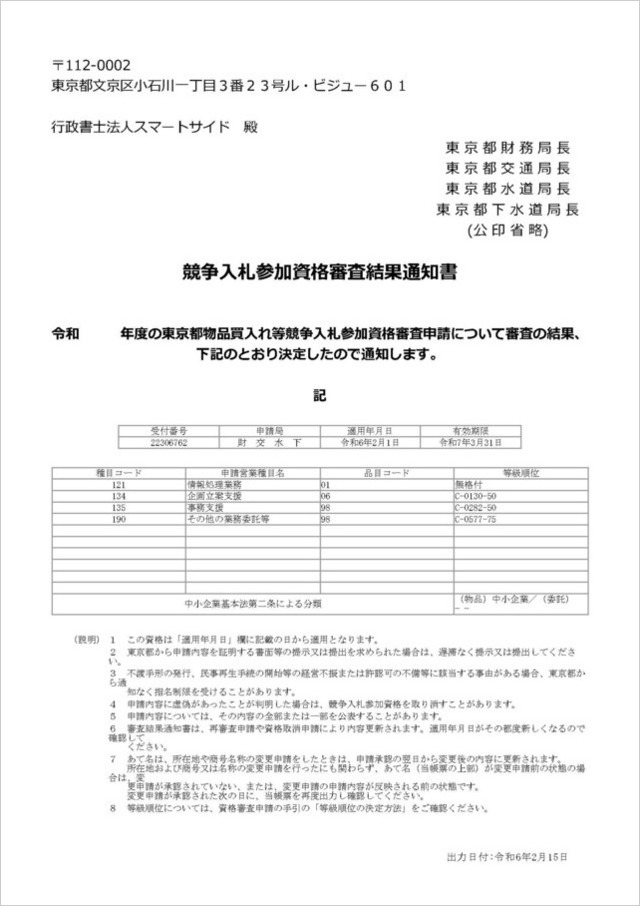

行政書士法人スマートサイドに手続きをご依頼いただいた際には、申請の進捗はもちろんのこと、万が一、東京都から補正(修正)の通知が届いた場合の不備対応も、弊所にて責任をもって迅速に対応させていただきます。 申請が承認された際には、メールで「承認通知」が届きます。「承認通知」が届くと受付票をプリントアウトすることができます。また、資格適用日以降には「結果通知書」をプリントアウトすることもできるようになります。入札初心者にとって、このあたりの作業は、とても分かりにくい部分です。資格取得後の細かな手続きについても、すべて弊所が申請代理人として代行することができます。 お客様にしていただくことは、弊所からの簡単なヒアリングへの回答と、必要書類のご準備だけです。 |

最後までお読みいただきありがとうございました。東京都の入札参加資格申請について、少しは、お役に立てたでしょうか?「役所の案件を取りに行く」と意気込んでいる方たちにとって、入札参加資格の申請は、入札に参加するために事前準備の段階にすぎません。この事前準備に労力をかけず、スムーズに申請できれば良いのですが、入札参加資格申請が、誰にでも簡単にできる申請かというと、そうでもありません。

- 電子証明書/ICカードリーダの購入

- パソコンの設定

- システムへの入力

- 電子申請

- 必要書類の電子送付

などなど、やらなければならないことはたくさんあります。また、申請の仕方を間違えたり、期限を切らしてしまった時のリスクは、上記に記載した通りです。もし、この記事を読んで、弊所に手続きを依頼したいと考えた際には、まずは、事前予約制の有料相談をお申込みください。

| 事前相談料(要予約) | ¥11,000円(税込み)/1時間 |

|---|

(事前相談の主な内容)

■ お申込みから入札参加資格までの手続きの流れを共有

■ 電子証明書の購入申し込みに関する必要書類のご案内

■ 東京都入札参加資格申請の際の注意点の説明

■ 東京都電子調達システムの操作方法をレクチャー

この事前相談では、手続きの流れを共有させていただくことはもちろんのこと、等級格付けや東京都電子調達システムの操作方法についても、ご案内させていただくことが可能です。入札参加資格を取得するには、深い知識と経験が必要です。もし、入札参加資格申請でお困りのことがあれば、ぜひ、行政書士法人スマートサイドの力を頼ってみてください。

□ 自分でやろうと思ったけど、うまくできそうにない…

□ どうせなら専門家の力を借りてスムーズに申請したい!

□ 絶対に失敗できないので、プロのお任せしたい!

ということでお困りなら、ぜひ、行政書士法人スマートサイドまでご連絡ください。皆さんの1日でも早い東京都の公共案件の落札を心より祈念しております。