電気設備・給水衛生設備・空調設備など、「設備の設計」に関する東京都の入札に参加したいです。東京都の入札は難しそうなので、申請手続きを、行政書士の先生に、すべてお任せしたいと思っています。

電気設備など、「設備設計業務」の東京都の入札資格申請ですね。もちろん、弊所にてご対応させて頂きます。必要書類・注意事項などをこのページで簡単にご案内しておりますので、ぜひ参考にして下さい。

東京都の設備設計(おもに「電気設備」「給水衛生設備」「空調設備」)に関する入札参加資格を取得したいということで、お困りの方はいらっしゃいませんか?弊所には、設備設計に関するお客さまからのご依頼が、非常に多いです。

東京都の入札参加資格申請は、手続きが非常に複雑なだけでなく、事前準備として、電子証明書やICカードリーダといった備品を購入しなければなりません。

また、ひとことで『設計』といっても「建築設計」「土木設計」「設備設計」と3つに分かれており、しかも、手引きでは「建設工事」に分類されてしまっているため、非常にわかりづらくなっています。

そこで、このページでは、東京都の「設備設計」の入札参加資格を取得したいとお考えの方のために、簡単にわかりやすく、手続きの概要を説明させて頂きたいと思います。

1.「設備設計」の入札参加資格とは?

まず、東京都の手引きを確認すると、以下のように「業種番号13」として「設備設計」が記載されています。

| 番号 | 業種名 | 内容 | 工事例 |

|---|---|---|---|

| 11 | 建築設計 | 建築物の設計、監理及び耐震診断調査 | 庁舎設計、学校設計、病院設計 |

| 12 | 土木設計 | 土木工作物設計及び監理 | 道路設計、橋りょう設計、上下水道設計 |

| 13 | 設備設計 | 電気、給水衛生、空調設備等の設計及び監理 | 電気設備設計、機械設備設計 |

| 14 | 測量 | 土地等の測量及び地図の調整 | 地上測量、深浅測量 |

上記は、手引きのなかの、一覧表の一部を抜粋して掲載していますが、「13:設備設計」は、建設工事を含む100以上の業種の中に含まれていますので、探すのも「ひと苦労」といった状況です。

「13:設備設計」は、具体的な内容として「電気、給水衛生、空調設備の設計及び監理」と記載され、例として「電気設備設計、機械設備設計」が挙げられます。

みなさんの会社が、電気設備や機械設備の設計を行っている会社である場合には、この「13:設備設計」の入札参加資格を取得して、東京都の案件の落札を狙っていくということになるでしょう。

また、申請の際には、「請負実績分野」として下記の表にチェックを入れる項目があります。

| 分野 | 備考 |

|---|---|

| 建築電気設備 | 建築営繕に関わる電気設備 |

| 建築通信設備 | 建築営繕に関わる電話、通信等設備 |

| 建築機械設備 | 建築営繕に関わる機械設備(給排水、空調、昇降機を含む) |

| 土木電気設備 | 対応するテクリス詳細部門コード/20電気・電子、312電気施設 |

| 土木通信設備 | 対応するテクリス詳細部門コード/18建設機械 |

| 監理 | 設備設計に関わる監理はすべてこの分野 |

上記のような分野で、民間・公共の業務を請け負った実績がある会社は、東京都の入札に積極的にチャレンジしてみる価値があるかもしれません。

2.東京都から発注されている「設備設計」の案件

それでは、東京都からは、どういった案件が発注されているのでしょうか?御社が、東京都の「設備設計」の入札参加資格を取得した場合、どういった案件の入札に参加できるか、気になるところですね。

まず、前提として、東京都の入札案件は、東京都電子調達システムから、以下の手順で検索することができます。

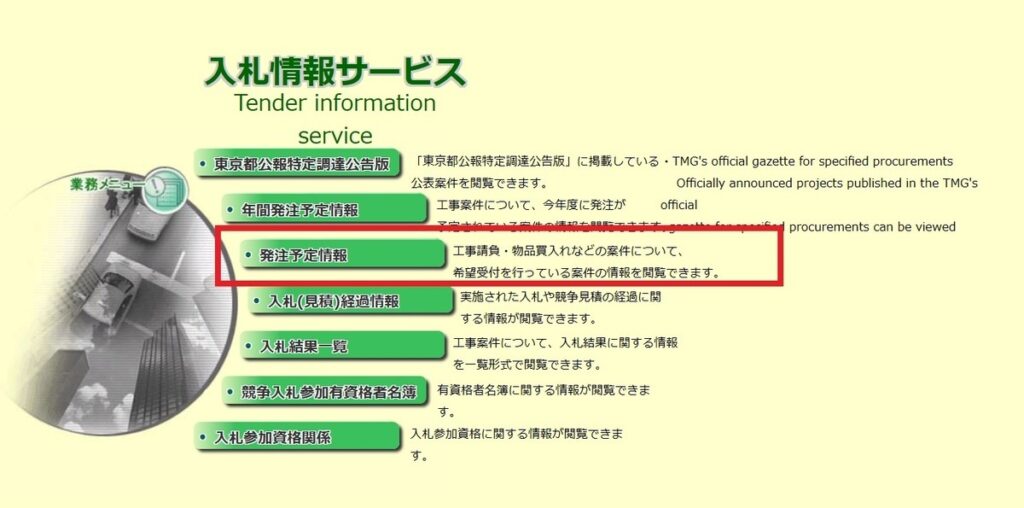

「東京都電子調達システム」の「入札情報サービス」をクリックします。

「入札情報サービス」の画面の「発注予定情報」をクリックします。

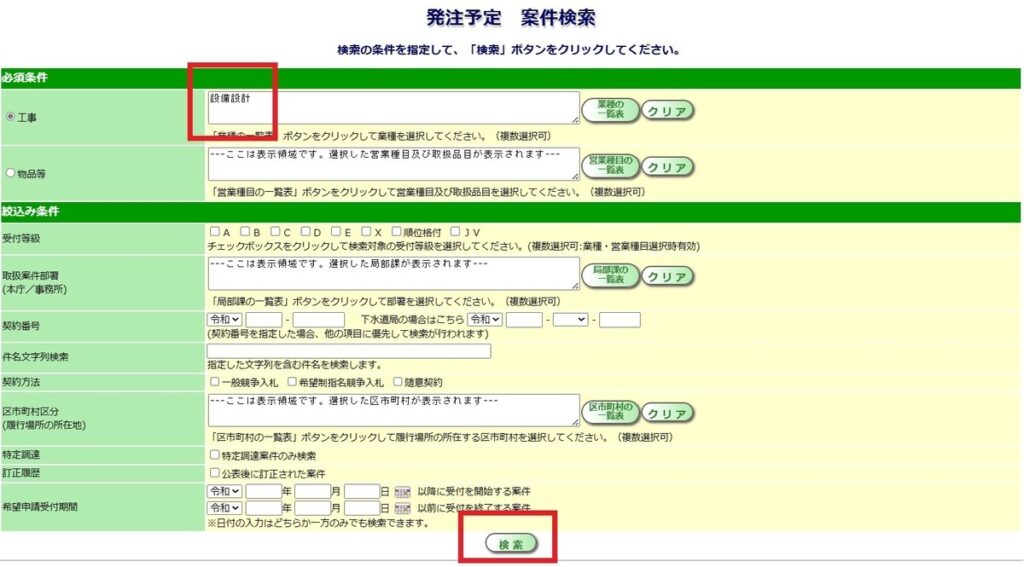

「工事」にチェックを入れ「設備設計」を選択し、検索ボタンを押します。

実際に検索してみると以下の3件の「設備設計」の入札案件がヒットしました。

| 件名 | 警視庁多摩総合庁舎無停電電源装置改修設計 | ||

|---|---|---|---|

| 業種 | 1300:設備設計 | 分野 | 01:建築電気設備 |

| 履行場所 | 東京都立川市緑町3280番地 | ||

| 担当部局 | 警視庁総務部用度課/契約第三係 | ||

| 件名 | 警視庁第七方面本部ほか1か所防災電源改修設計 | ||

|---|---|---|---|

| 業種 | 1300:設備設計 | 分野 | 01:建築電気設備 |

| 履行場所 | 東京都江東区新木場四丁目2番31号ほか | ||

| 担当部局 | 警視庁総務部用度課/契約第三係 | ||

| 件名 | 電線共同溝整備に伴う電気設備改修設計(三鷹アンダーパス) | ||

|---|---|---|---|

| 業種 | 1300:設備設計 | 分野 | 04:土木電気設備 |

| 履行場所 | 東京都三鷹市下連雀三丁目地内から同市上連雀二丁目地内まで | ||

| 担当部局 | 建設局北多摩南部建設事務所庶務課 | ||

なお、同様の方法で「都内区市町村(e-Tokyo)」の入札案件(発注案件情報)を検索したところ、以下のような施設照明設備の設計業務で千代田区の案件がヒットしました。

| 件名 | 千代田区役所他2施設照明設備改修設計業務 | ||

|---|---|---|---|

| 業種 | 1300:設備設計 | 分野 | – |

| 履行場所 | 東京都千代田区内/千代田区指定箇所 | ||

| 担当部局 | 千代田区製作経営部契約課/契約担当 | ||

上記で紹介しているのは、公表されている項目のほんの一部で、実際には、希望申請のための要件がいくつも付されており、例えば

- 格付順位が○○番から○○番であること

- 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱第5条第1項に基づく排除措置期間中でないこと

- 指名停止期間中の者等、東京都工事請負(設計等委託)指名競争入札参加資格者指名基準において、指名が制限されている者でないこと

といったように、細かな要件(条件)があります。

東京都の入札参加資格を取得したあとには、このような案件検索をおこなって、「東京都電子調達システム」にログインし、「希望申請」を行うことによって、入札に参加することができるようになります。

「東京都のどの部局から、どういった分野の設備設計の入札案件が発注されているのか?」については、普段から入札情報サービスの画面で検索しておくとよいでしょう。

3.東京都の「設備設計」の入札資格を取得するまで

それでは、東京都の「設備設計」の入札参加資格を取得するまでには、どのような手順を踏んでいけば良いのでしょうか?

手順1:電子証明書+ICカードリーダの購入

まず、東京都の入札参加資格を取得するには、「電子証明書+ICカードリーダ」を購入しなければなりません。東京都の入札参加資格の取得手続きは、東京都電子調達システムから行う電子申請だからです。

具体的には「電子証明書+ICカードリーダ」を購入し、パソコンに接続し、暗証番号を入力してログインしたうえで、手続きをしなければなりません。そのため、事前に必ず「電子証明書+ICカードリーダ」の購入が必要になります。

「電子証明書+ICカードリーダ」は、電子入札コアシステム対応の民間認証局から購入して頂くことになります。

手順2:パソコンの環境設定

「電子証明書+ICカードリーダ」を購入した後は、

- 電子証明書やICカードリーダを利用できるようにするパソコンの設定

- 東京都電子調達システムを利用できるようにするパソコンの設定

をしなければなりません。簡単に言うと、東京都への入札環境を整えるためのパソコン設定が必要になるわけです。この際に、推奨されるOSは、Windowsです(Macは不可)。また、推奨されるブラウザは、MicrosoftEdgeです。

パソコンの環境設定が、うまくできていないと「ボタンを押しても画面が進まない」「アラートが表示される」といったエラーが発生してしまいます。

パソコン操作に不慣れな人にとっては、難しい作業になりますが、「設備設計」に限らず、東京都の入札参加資格を取得するには、必ず必要な作業になります。

手順3:東京都電子調達システムからの電子申請

パソコンの環境設定が終わったら、いよいよ東京都電子調達システムを利用した電子申請になります。東京都電子調達システムにログインして、必要項目を入力します。

入力事項には、代表者や所在地といった「会社の基本的な情報」のほかに、以下のようなものがあります。

- 資産や負債といった会社の財務状況

- 年間の業務件数

- 年間の業務実績金額

- 税金の支払い状況

- 社会保険の加入状況

- 防災協定の締結の有無

- ISOの登録の有無

必要書類については、郵送ではなく、東京都電子調達システムからデータ送信を行います。必要書類の、電子送付を行わないと、申請が完了したことにならず、審査が始まらないので、必要書類の電子送付まで、行うようにしましょう。

手順4:受付票・結果通知書→資格適用

審査が無事に完了すると、受付票や結果通知書をプリントアウトできるようになります。下記の受付票および結果通知書は、実際に行政書士法人スマートサイドが、東京都の入札資格を取得した際の受付票(右)と結果通知書(左)です。

受付票は、東京都の入札参加資格を持っていることの証明になる書類です。東京都電子調達システムから何度でもプリントアウトすることができますが、裏面に会社実印の印鑑証明書を添付して保管しておくように、記載されています。

受付票

結果通知書

東京都電子調達システムから「受付票」「結果通知書」をプリントアウトできるようになったら、東京都の入札参加資格が適用され、実際の案件に入札できる準備が整ったことになります。

4.東京都の入札参加資格申請の際に必要な書類

東京都の入札参加資格を取得する際に必要な書類は、さまざまですが、必要書類を準備するうえで、特に気を付けなければならないのが、「工事等(経審必要業種)」「工事等(経審不要業種)」「物品・委託など」によって、準備しなければならない書類が全く異なるという点です。

「経審」についての詳細な説明は、割愛いたしますが、設備設計は、東京都の入札参加資格の「工事等(経審不要業種)」に該当しますので、以下の書類を準備しなければなりません。手引きの一部を抜粋して記載していますので、ご確認ください。

| NO | 書類の概要 |

|---|---|

| 1 | 競争入札参加資格のチェックリスト |

| >>東京都電子調達システムのホームページからダウンロードしたもの | |

| 2 | 履歴事項全部証明書 |

| >>申請日前3か月以内に発行された、最新のもの | |

| 3 | 財務諸表(2か年分) |

| >>表紙に「税込み」「税抜き」の表記が必要。

>>減価償却費が確認できる資料も必要 |

|

| 4 | 納税証明書 |

| >>法人税「納税証明書その1」 | |

| 5 | 健康保険・厚生年金保険の加入状況を確認できる書類 |

| >>健康保険・厚生年金保険の領収書もしくは納入証明書 | |

| 6 | 雇用保険の加入状況を確認できる書類 |

| >>雇用保険の領収済通知書及び労働保険概算・確定保険料申告書 | |

| 7 | ISO等認証取得登録証及び付属書 |

| >>ISOやエコアクション21の登録を「有」にした場合のみ | |

| 8 | 防災協定書 |

| >>防災協定締結の有無を「有」にした場合のみ |

申請の際には、このほかにもさまざまな書類を準備しなければならないケースがあります。必ず、手引きの該当箇所を読み込んで、不足のないように書類の準備をしておきましょう!

5.「設備設計」の最高完成業務経歴について

東京都の「設備設計」の入札参加資格を申請する際には、さまざまな入力項目が必要ですが、その中で一番大事なのは、過去の実績を入力する箇所=「最高完成業務経歴」の入力箇所です。

「最高完成業務経歴」は、「都発注」「他官公庁発注」「民間発注」のうち、請負金額が最大の経歴をそれぞれ1つずつ入力します。また、過去6年間の間に、完成した業務のみ入力することができます。

具体的には、以下の項目の入力になります。

| 項目 | 入力内容 | ||

|---|---|---|---|

| 件名 | 契約書記載の件名を正確に入力します。 | ||

| 履行場所 | 設計業務を履行した場所を入力します。 | ||

| 発注者 | 発注者の名称を入力します。 | ||

| 着工完成年月日 | 着工年月日と完成年月日を入力します。 | ||

| 請負金額 | 請負金額を消費税込みで入力します。 | ||

この「最高完成業務経歴」の請負金額が、東京都の入札資格の順位の格付けに用いられます。そのため、「最高完成業務経歴」の請負金額が大きければ大きいほど、順位は良くなります。一方で「最高完成業務経歴」の請負金額が小さいと、順位は低くなります。

なお、「最高完成業務経歴」の入力については、以下のように細かい注意点もあります。

- 純粋な設計業務を判定するため「~基本設計」「~実施設計」等の件名はOKですが、「監理業務」「設計監理」「保守・点検」などの件名は、設計業務にあたらないので申請できません。

- 1つの契約に設計及び他の業務が含まれる場合は、設計金額のみ申請し、件名に「(設計のみ)」と追記します。

- 民間発注の経歴は、格付審査の際に、2分の1の額として計算されます。

「最高完成業務経歴」は、順位格付の基準となる重要な情報です。よりよい順位に格付けされるように、上記の注意点を頭に入れつつ、間違えのないように入力するように注意をして下さい。

6.お困りの際は、行政書士法人スマートサイドへ

さて、ここまで東京都の「設備設計」の入札参加資格について、解説してきましたが、全体像をご理解いただけましたでしょうか?

東京都の入札参加資格は、大きく分けて「建設工事等」と「物品・委託等」の2つに分かれています。このうち、「設備設計」は、「建設工事等」に含まれているので、申請手続き自体が、すこし、わかりづらいものになってしまっています。

通常の感覚だと「公共工事」と「設備設計」は、まったくの別物であるにも関わらず、手引きやマニュアルでは「建設工事等」に含まれてしまっているのです。このようなわかりづらさが、東京都の「設備設計」の入札に参加しようと思っている事業者の誤解や勘違いを招いている部分もあるのではないかと思います。

行政書士法人スマートサイドは、「公共工事」「物品の販売」「委託業務」などと同様に「設備設計」についても、東京都の入札参加資格の取得手続きをお客さまに代わって、代行いたします。

| 手続き | 行政書士法人スマートサイドができること | ||

|---|---|---|---|

| 事前準備 | 電子証明書やICカードリーダをお客さまに代わって、購入申込・受取手続きを代行いたします。 | ||

| PC設定 | 購入した電子証明書やICカードリーダを御社のパソコンで利用できるようにする環境設定を代行いたします。また、「東京都電子調達システム」を利用できるようにする各種設定も行います。 | ||

| 書類準備 | 登記簿謄本や納税証明書といった申請に必要な公的書類は、すべて行政書士法人スマートサイドで代理取得いたします。 | ||

| 電子申請 | 「東京都電子調達システム」を利用した電子申請および必要書類の電子送付をお客さまに代わって、弊所のパソコンを使って、行います。 | ||

| 進捗管理 | 申請後の進捗状況の確認、受付窓口からの連絡の対応、各種通知の確認を責任を持って行います。 | ||

| 事後手続 | 申請が承認されたあとの「受付票」や「結果通知書」の確認、ご報告を徹底して行います。 | ||

このように、行政書士法人スマートサイドは、お客さまに代わって、東京都の入札参加資格の取得に関する手続きの全てを代行させて頂くことが可能です。

これにより、みなさんは、資格取得のための準備に煩わされることなく、東京都の設備設計の入札に専念することができるわけです。

東京都の設備設計の入札参加資格でお困りの際は、ぜひ行政書士法人スマートサイドまでご依頼ください。みなさんに変わって、資格の取得手続きを代行させて頂きます。